平成14年度京都大学附属図書館公開展示会 | >>「学びの世界」目次 II: 『幼学指南鈔』とその周辺—日本での受容— 3: 幼学書と孝子説話  〔II-3-1〕 〔II-3-1〕  |

|

Ⅱ-3 幼学書と孝子説話

中国文化圏の学びの世界では、児童教育のために編まれた幼学書の類が、一つの重要な基層を構成していた。類書の中にも『幼学指南鈔』や『蒙求』など、本来幼学書と密接な連続性を有するものがあるように、実際にはより広範囲の人々に対して道徳や世知を教育するために用いられた。『千字文』が識字書としてまた書道の手本書として用いられたことなどはその一例であろう。その他に重要なものとして「孝」を顕彰し推奨するための孝子説話集があり、広く中国文化圏全域に浸透した。それを代表するのが所謂二十四孝であるが、その変容の多様性を比較することによって、中国文化がその周縁地域において受容され、再生産されていく過程を見て取ることができる。 |

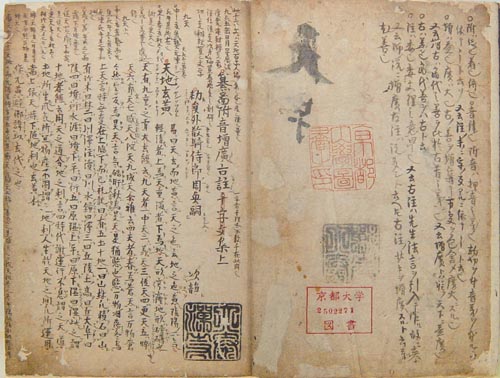

纂図附音増広古註千字文 (図録p.78) |

| 〔II-3-1〕 纂図附音増広古註千字文 附属図書館・谷村文庫 4-65/サ/1貴 南朝梁・周興嗣撰 李暹注 上中下巻1冊 慶長19年(1614)写 『千字文』は「天地玄黄」以下の四字句一千字から成り、識字教科書として広く用いられた。日本にも早く8世紀には伝来が確認でき、近世はもちろん、近代にまで亘って受容された。本書は李暹の注を付す「纂図本」系統の一種。中国に現存する李暹の注は敦煌より発見された残巻のみであるが、日本には数種の写本のほか古活字版や多種の版本が存する。 |

電子図書館ホームページ|貴重資料画像

Copyright 2003. Kyoto University Library