平成14年度京都大学附属図書館公開展示会 | >>「学びの世界」目次 III: 学びの展開と継承 2: 清家文庫  〔III-2-1〕 〔III-2-1〕

|

|

Ⅲ-2 清家文庫

清原家は律令体制下の大学において中国古典を伝承した明経博士家として知られるが、明経博士となったのは広澄(934-1009)からで、頼業、良賢、業忠と歴代の名儒を輩出し、室町後期、宣賢(1475-1550)により大成された。 |

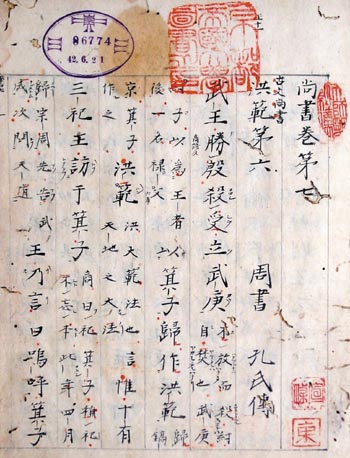

尚書巻七 (図録p.107右) |

| 〔III-2-1〕 尚書 附属図書館・清家文庫 1-63/シ/5貴別 漢・孔安国伝 2冊 永正11年 清原宣賢写 乾冊奥書「永正十一年三月十四日、以唐本書写之、即加朱墨訖/少納言清原朝臣(花押)」 東晋時代、孔安国の注を伴って世に現れた『古文尚書』。宣賢の識語に唐本により書写したとあり、中国の木版本からの転写本を清家伝来の写本により校正し、加点したもの。中国で出版された木版本の本文をも積極的に摂取したことが分かる。 |

電子図書館ホームページ|貴重資料画像

Copyright 2003. Kyoto University Library