平成14年度京都大学附属図書館公開展示会 | >>「学びの世界」目次 I: 出版文化のコスモロジー—中国から朝鮮・日本へ— 3: 雑学の受容  〔I-3-1〕 〔I-3-1〕  |

|

Ⅰ-3 雑学の受容

従来、四書五経、史書、詩文、習字が、士大夫の習うべき学問であり、算法、吏文、医薬、卜筮等の学問は、商人、胥吏、医者、占い師の専売特許と看做されてきた。だが、実際には、『本草』『靈樞』『葬書』のような、類書のもとをなす各「雑書」——九流の説も、「儒者は一事の不知を恥とする以上、究めざるを得ない」とされた。まさにこうした分野の項目をたて、様々な書籍の挿絵と節要を綴じた『事林広記』も彼らの教養書なのであった。 |

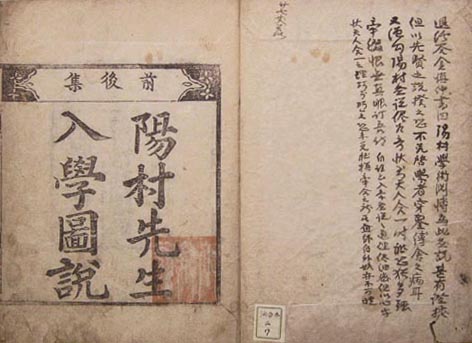

封面 (図録p.23) |

| 〔I-3-1〕 陽村先生入学図説 附属図書館 河合文庫 ニ/7 高麗〜朝鮮・権近撰 高麗・恭譲王2年(1390)完成 朝鮮・世宗7年(1425)刊行 朝鮮版 朱子の説に基づく四書五経の図解本。権近は、『混一疆理歴代国都之図』の跋も書き、モンゴル時代の学術、文化を朝鮮に導入した文臣のひとりだが、本書に関しては、『六経図』、『事林広記』を踏襲せず、独自性が窺える。 |

電子図書館ホームページ|貴重資料画像

Copyright 2003. Kyoto University Library