平成14年度京都大学附属図書館公開展示会 | >>「学びの世界」目次 II: 『幼学指南鈔』とその周辺—日本での受容— 2: 類書の系譜  〔II-2-1〕 〔II-2-1〕  |

|

Ⅱ-2 類書の系譜

類書とは、多くの書物から事項や語句を抜粋し、一定の基準に従って分類・配列することによって検索に便利なようにした書物であり、文章制作の典故集や百科事典的な書物として用いられた。中国文化のエッセンスを伝えるという性質上、類書は中国文化圏の学びの世界において、重要な役割を果たす書物であったと言える。日本にも極めて早い時期に到来し、広く利用されてきた。その結果、「和製類書」と呼ばれる邦人撰の類書が早くから作られ、その中には『秘府略』のような非常に大部なものもあった。この類書分野では、『幼学指南鈔』につながる和製類書数点に加え、その分類や構成、また本文の典拠としても多大な影響を与えたと考えられる初期中国類書数点を展示する。 |

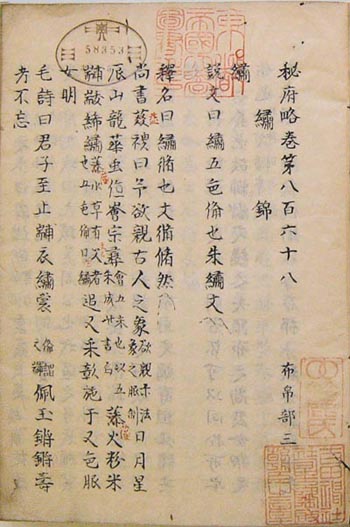

秘府略 (図録p.65) |

| 〔II-2-1〕 秘府略 附属図書館 10-04/ヒ/1(普) 天長8年(831)滋野貞主ら撰 1巻(巻868)1冊 近世写 滋野貞主らにより奉勅撰述された、日本で最も古く、かつ浩瀚な類書。現存するのは巻864(百穀部中。お茶の水図書館成簣堂文庫蔵)、巻868(布帛部三。尊経閣文庫蔵)の二巻のみであるが、もとは一千巻あったと推測される。内容の多くは、唐代成立の『翰苑』『初学記』等、先行する中国の類書にもとづいて編纂されたものと考えられている。 |

電子図書館ホームページ|貴重資料画像

Copyright 2003. Kyoto University Library