科研費等に対する国のオープンアクセス基本方針に対応するには

科研費等公的資金による助成を受けた学術論文等について、国のオープンアクセス基本方針が決定されました。 具体的に研究者に求められることは何か、京都大学ではどういった支援が受けられるのかをご紹介します。

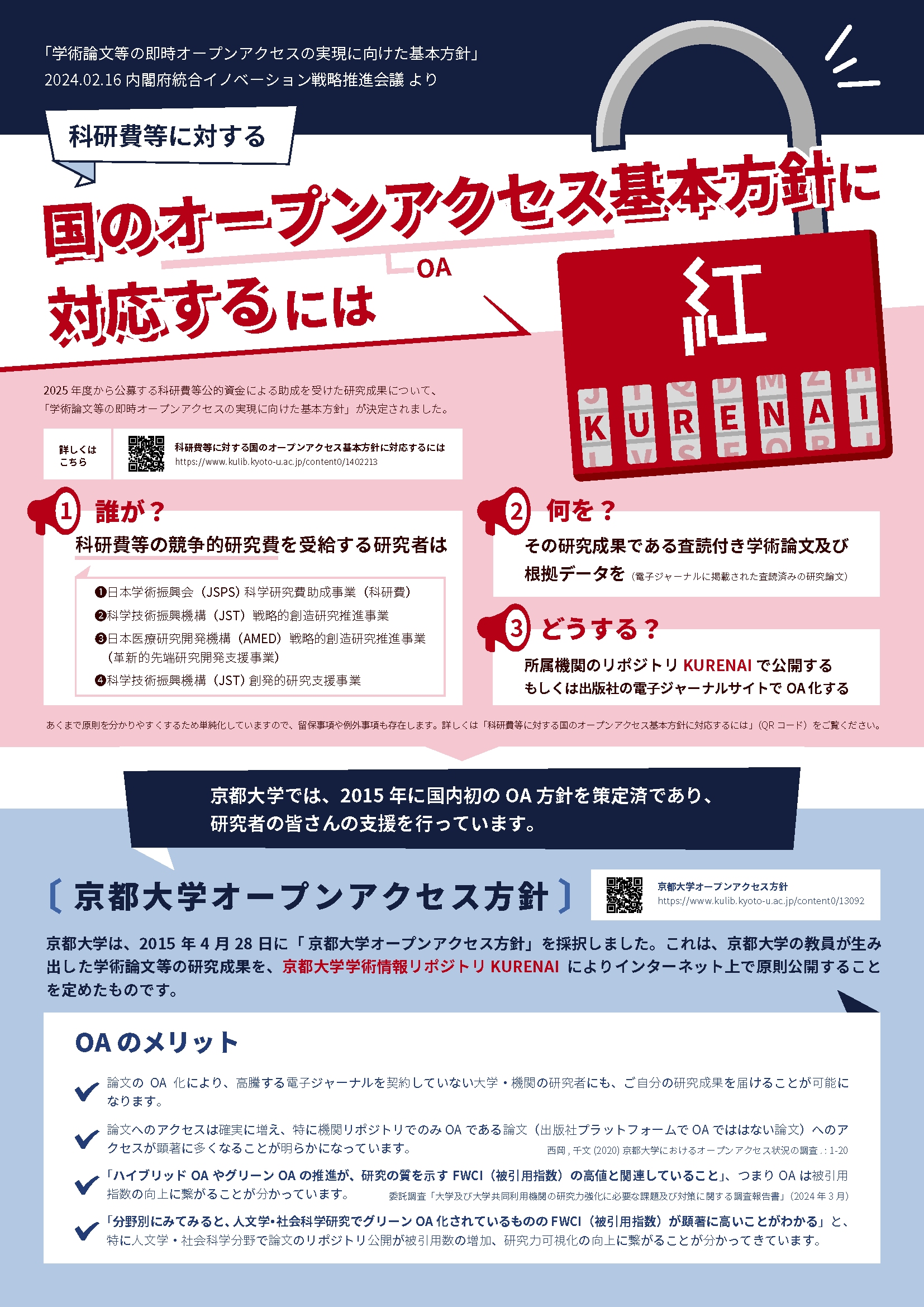

内閣府「学術論文等の即時オープンアクセスの実現に向けた基本方針」(国のOA基本方針)のポイント

2024(令和6)年2月、内閣府統合イノベーション戦略推進会議において「学術論文等の即時オープンアクセスの実現に向けた基本方針 (以下、国のOA基本方針)」が決定されました。

国のOA基本方針のポイントは以下の2点です。

- 公的資金のうち2025年度から新たに公募を行う 即時オープンアクセスの対象となる競争的研究費を受給する者(法人を含む)に対し、該当する競争的研究費による学術論文及び根拠データの学術雑誌への掲載後、即時に機関リポジトリ等の情報基盤への掲載を義務づける。

- 即時オープンアクセスの対象は、査読付き学術論文(電子ジャーナルに掲載された査読済みの研究論文(著者最終稿を含む))及び根拠データ(掲載電子ジャーナルの執筆要領、出版規程等において、透明性や再現性確保の観点から必要とされ、公表が求められる研究データ)とする。

単純化して要約しますと、原則として、以下のことが求められます。

- 【誰が?】科研費等の競争的研究費を受給する研究者は

- 【何を?】その研究成果である査読付き学術論文(電子ジャーナルに掲載された査読済みの研究論文)を

- 【どうする?】所属機関のリポジトリで公開する

(2025年度から公募する4つの競争的研究費を受給して発表した論文からが対象です。)

*あくまで原則を 分かりやすくするため単純化していますので、留保事項や例外事項も存在します。たとえば、即時オープンアクセスの実施が困難な場合どうすればよいか等は本ページ下部のFAQにまとめていますのでご参照ください。

国のOA基本方針の原文やその背景については以下の内閣府の文書をご確認ください。

「国のOA基本方針」、「国の基本方針の実施にあたっての具体的方策」、「具体的方策に関するFAQ」、内閣府説明会(2024/08)説明資料)、研究DXのページ

グリーンOA(オープンアクセス)のメリットは?

論文を所属機関のリポジトリで公開することを「グリーンOA」と呼びます。

国のOA基本方針では「グリーンOA」を原則としています。論文のオープンアクセス化により、高騰する電子ジャーナルを契約していない大学・機関の研究者にも、ご自分の研究成果を届けることが可能になります。グリーンOAで論文を公開することで、論文へのアクセスは確実に増え、特に機関リポジトリでのみOAである論文(出版社プラットフォームでOAでははない論文)へのアクセスが顕著に多くなることが2020年の調査で明らかになっています。

また、文部科学省が委託調査「大学及び大学共同利用機関の研究力強化に必要な課題及び対策に関する調査報告書」(2024年3月)で分析したところによると、「ハイブリッドOAやグリーンOAの推進が、研究の質を示すFWCI(被引用指数)の高値と関連していること」、つまりOAは被引用指数の向上に繋がることが分かっています。

さらに「分野別にみてみると、人文学・社会科学研究でグリーンOA化されているもののFWCI(被引用指数)が顕著に高いことがわかる 」と、特に人文学・社会科学分野で論文のリポジトリ公開が被引用数の増加、研究力向上への影響力が高いことが分かってきています 。

京都大学の研究者はどう対応すればいい?

京都大学の場合、国内初のオープンアクセス方針を策定済であり、国のOA基本方針「グリーンOA」の受け皿をすでに整備しています。

京都大学では、2015年のOA方針策定以降、研究者は京都大学学術情報リポジトリ「KURENAI」で、研究助成の成果である査読付き学術論文と根拠データを登録・公開することが可能になっており、実際に多くの研究者が学術論文を公開しています。

京都大学学術情報リポジトリ「KURENAI」では、オープンアクセスを推進するプラットフォームとして、京都大学で日々創造される研究・教育成果をインターネット上で公開しています。KURENAIはすでに20万件以上の論文等を公開し、年間600万回を超える論文ダウンロード数を誇る、世界中でもトップクラスの論文プラットフォームです。

ワンストップで対応可能です

京都大学ではKURENAIおよびKURENAI公開支援システムによって、本学研究者が国のOA基本方針にワンストップで対応できる環境を提供しています。

本学の研究者がKURENAI公開支援システムにSPS-IDでログインすると、Web of Scienceやresearchmapから自動的に取得された自分の書いた論文一覧が表示されます。

その論文情報に論文ファイル(著者最終原稿)と根拠データを添付するだけで、ワンストップでKURENAIに登録、公開申請することが可能です。その後、図書館側で権利の確認等を行い、KURENAIで公開します。

また、論文一覧に表示されない論文は、researchmapから論文情報をKURENAIに登録することができ、ご自分の研究業績(CV)を最新に保つことができます。

詳しい手順は「KURENAI公開支援システム」の使い方をご覧ください。

論文の根拠データにDOIを付与することもできます

国のOA基本方針では、論文の根拠データも公開対象となります。KURENAIでは論文の根拠データを論文ファイルとともに公開することができます。

また、論文の根拠データ(研究データ)にDOI(やメタデータ)を付与し、論文の公開画面とは別の研究データ公開画面、つまり2画面で公開することもできます。そうすることで研究データの二次利用、データ駆動型研究に繋げることが可能になります。

【京大研究者の実践例】

- 研究データの公開画面:https://doi.org/10.57723/276374

- (論文の公開画面: http://hdl.handle.net/2433/285297

京都大学では、上記実践例のように、論文の根拠データ(研究データ)を先にKURENAIに登録・公開し、DOIを付与、そのDOIを執筆中の論文に引用するという データファーストなOA研究サイクルを推奨しています。

詳しい手順は「KURENAIでの研究データ(論文の根拠データ)の公開方法(詳細)」をご覧ください。

国のOA基本方針への対応に関するFAQ

内閣府を中心とした関係府省での申し合わせ「「学術論文等の即時オープンアクセスの実現に向けた基本方針」の実施にあたっての具体的方策」および「具体的方策に関するFAQ 」が公開されています(最新更新:2024年10月)。

この具体的方策やFAQをもとに、KURENAIでの「国のOA基本方針への対応方法」をご紹介します。ただし、内閣府の説明でも不明な点は多々あります。2024年12月現在判明している範囲でのご案内となります。今後科研費の公募要領等で詳細が明らかになった時点で随時加筆修正していく予定です。

- Q1.国のOA基本方針の対象になる競争的研究費制度は何でしょうか?

A.具体的方策 (p.1-2)によると、当面の間は以下の4つの競争的研究費制度が国のOA基本方針の対象です。

1.日本学術振興会(JSPS) 科学研究費助成事業(科研費)

2.科学技術振興機構(JST) 戦略的創造研究推進事業

3.日本医療研究開発機構(AMED) 戦略的創造研究推進事業(革新的先端研究開発支援事業)

4.科学技術振興機構(JST) 創発的研究支援事業

なお、国のOA基本方針がいつから適用されるのかですが、内閣府の説明(p.1 FAQ1)によると、本制度は「2025年度から新たに公募が行われるものを対象とすることとしています。2024年度以前に公募された競争的研究費制度は対象に含みません。」 - Q2.国のOA基本方針の対象になる研究成果は何でしょうか?

A. 国のOA基本方針では、科研費等上記4つの制度に基づく競争的研究費を受給されて発表された研究成果のうち「電子ジャーナル掲載の査読付き研究論文」(とその論文の根拠データ)がリポジトリ公開の対象となります。

内閣府の説明 (p.1 FAQ2)によると、査読なしの論文やプレプリント、書籍等は対象になりません。ただし、KURENAIで公開を希望する場合は受け付けています。 - Q3.論文等をKURENAIに公開申請するのは誰ですか?

A.国のOA基本方針では明確に指定されてはいませんが、KURENAIでは通常、論文の責任著者や第一著者等によって登録・公開申請されることが多いです。ただ、それ以外の共著者が代表してKURENAI公開申請しても問題ありません。

また、最終的に競争的研究費の実績報告書で報告することになりますので、研究代表者も国のOA基本方針に対応する必要があります。 - Q4.国のOA基本方針でいう「即時」とは?

A.内閣府の説明(p.7 A.B.)によると「特段の規定は設けない。ただし、目安として学術雑誌への掲載後3か月程度で機関リポジトリ等の情報基盤において公開されることが望ましい」とされています。

基本的には、論文を発表された直後にKURENAI公開申請していただけると、忘れることなく対応できるかと思います。 - Q5.「即時」にオープンアクセスにすることが難しい場合もあるのでは?

A.はい、ジャーナルや出版社、学会によっては、出版契約等により「即時」にグリーンOAを許可していないケースもあります。一定期間(たとえば6ヶ月間等)の公開禁止期間(エンバーゴ)を求めている場合や、論文原稿ファイル(著者最終稿)であれば公開可能とする場合、中には著作権譲渡契約により公開できない場合もあります。図書館でお調べしますのでまずは公開申請いただければと思います。

最終的に即時オープンアクセスの実施が困難な場合は、内閣府の説明(p.10 E.およびp.16 FAQ12)によると、科研費等の実績報告書提出の際に困難な理由を選択・記載していただければよいとなっています。 - Q6.電子ジャーナルサイトでOAになっている論文、APCを支払ってOAにした論文(以下、ゴールドOAと呼びます)もKURENAI公開する必要がありますか

A.内閣府の説明 (p.16 FAQ11)によると、ゴールドOAの論文は必ずしもリポジトリでの公開を求めていません。科研費等の実績報告書でOAになっているDOIやURLを記すことが求められます。ただし、KURENAIで公開を希望する場合は受け付けています。 - Q7.国内学会誌等の冊子体(紙媒体)ジャーナルのみに掲載した論文は対象になりますか?

A.国のOA基本方針 (p.2)では、「電子ジャーナルに掲載された査読済みの研究論文」が対象となります。冊子体(紙媒体)ジャーナルのみに掲載した論文は対象になりません。 ただし、KURENAIで公開を希望する場合は受け付けています。 - Q8.論文の根拠データとはどの範囲のデータでしょうか?

A.内閣府の説明 (p.8 C.)によると、国のOA基本方針でいう論文の根拠データとは「「掲載電子ジャーナルの執筆要領、出版規程等において、透明性や再現性確保の観点から必要とされ、公表が求められる」掲載学術論文の根拠データをいう。Supplemental Data等の公表を前提としているデータであり、査読の過程等で求められるデータ等公表を前提としていないデータは含まない。」とされています。

ジャーナルや出版社・学会によって呼称は異なりますが、通常、論文の参考文献(Reference)セクションに近い部分におかれる「Supplementary information」「Supporting Information」「Research data for this article」「Data Availability」といったセクションからリンクされた先の研究データ に当たります。

学会や出版社、編集部、学問分野・学術コミュニティ等によって公表を求められる根拠データの範囲は異なりますので、各ジャーナルの執筆要領・出版規程等をご確認ください。