|

第1回 幕末京都の尊攘堂セレクション 第9回 和漢古書の装訂セレクション 第11回 和算の時代 数学力の原点 —塵劫記— |

|

附属図書館は、図書館資料(図書)を約90万冊所蔵しています。

二階には、開架図書を約9万冊配置していますが、全体の10%程度に過ぎません。

残りの90%の蔵書は、地下書庫に収蔵しています。 |

※2008年8月当時の図書館1階地図です。 ※現在の図書館1階館内地図とは異なっています。 展示場所 :一階正面玄関を入って左へ

(拡大画像) |

第11回 和算の時代 数学力の原点 —塵劫記—

(2008年5月31日〜8月29日)

|

【塵劫記について】 吉田光由(1598−1672)の「塵劫記」は、日本人の数学力を飛躍的に高めるきっかけとなった、数学の初等教科書です。 寛永4年(1627)の初版から、たいへんな人気を博し、すぐに海賊版が多数出版されました。それに対抗するためもあって、著者の光由自身が何度か改訂版を出しています。 「塵劫記」には、九九・そろばん等の基本事項や、米の売買・利息計算・土地の面積計算など生活に即した様々な実用的問題に加えて、「継子立て」「ねずみ算」などの数学パズル的な問題も多く収録され、人気を呼びました。 光由が手を加えなくなった後も、「○○塵劫記」「塵劫記○○」といった類似書が江戸時代から明治時代にかけて300種以上も出版され、「ぢんこふき(塵劫記)」が数学そのものを意味するようになるほど、人々に親しまれました。 また、光由が最後に出版した寛永18年版(1641)には、あえて解答を載せない挑戦問題(これを遺題と呼びます)が12問掲載されました。この挑戦に応じた人が、解答と新たに自分が考えた遺題を本にして出版しました。これ以降、遺題に解答し、新たな遺題を提示するという形式が流行し、本格的な数学(和算)の発展に大きく寄与することになります。 「塵劫記」こそ、庶民の数学と高度な数学(和算)という二つの流れの源流であり、日本人の数学力を形作った書物なのです。

【展示資料】

1.新編塵劫記 1冊 刊 正徳5年(1715)〈6−41/サ/174 960090〉 2.新編塵劫記 3巻 1冊 刊 享保2年(1717)〈6−41/シ/26 367136〉 3.塵功記 (外題:初心早学近道改算記) 1冊 刊 慶応2年(1866)新刻 〈6−41/チ/13 960196〉 4.塵劫記 1冊 刊 〈6−41/チ/14 960212〉 5.ぢんかうき 巻1, 2 2冊 刊 〈6−41/チ/10 367182〉 6.新増懐寳塵劫記大全 1冊 刊 天明2年(1782)〈6−41/シ/22 367132〉 7.当世塵劫記 1冊 写 鈴木安明子貫著 〈6−41/ト/6 367195〉 8.童寳近道塵劫記九九水 1冊 刊 延享2年(1745)〈6−41/チ/11 367183〉 9.大寳塵劫記 1冊 刊 安永8年(1779)〈6−41/タ/9 960203〉 10.改算塵劫記 (外題:再刻改算塵劫記) 1冊 刊 安永2年(1773)〈6−41/カ/35 960207〉 11.諸家日用大福塵劫記 1冊 刊 〈6−41/タ/10 960200〉 12.新編ぢんかうき 1冊 刊 〈6−41/チ/20 960063〉 13.新板ぢんかうき 1冊 刊 〈6−41/チ/15 960208〉 14.新撰仕方塵劫記 1冊 刊 明治5年(1872)〈6−41/シ/48 960202〉 15.早引塵劫記 初編 1冊 刊 文化10年(1813)〈6−41/ハ/7 960204〉 16.當世ぢんこうき 1冊 刊 鈴木安明子貫著 天明5年(1785)〈6−41/ト/5 367194〉 |

第10回 宮崎市定氏旧蔵地図セレクション(パネル展示)

(2008年2月18日〜5月29日)

|

京都大学文学部の東洋史学教室を長年にわたって主宰し、『宮崎市定全集』全25巻の著者として知られる故宮崎市定名誉教授(1901年〜95年)は、地図史にも関心を持ち、第二次大戦直後の一時期には地理学講座の教授を兼担した。 宮崎氏は、1936年から38年まで、文部省の在外研究員としてパリに滞在した際、ヨーロッパで出版された、アジア関係の厖大な古書を購入するかたわら、セーヌ街の銅版画専門店やセーヌ河岸の露店で、稀覯本の地図帖Atlasやハナレものの地図Mapを蒐集し、ご自慢の洋書や地図帖・地図には「宮崎氏滞欧採蒐書印」と刻した朱印を捺した。宮崎氏は、それらの地図を眺めて楽しむだけでなく、折にふれて地図を活用した緻密な論考を発表し、地図の変遷からみた東西交渉史論を展開した。 <当解説は、「近世の京都図と世界図」2001年京都大学附属図書館展示会(京都大学総合博物館開館記念協賛企画展)図録による>

パネル展示資料 1.エシュラー/ユーベリン 現代インド図 1513 440×570mm 2.メルカトル アジア図 1595 460×540mm 3.オルテリウス アジア図 [c1608] 390×530mm 4.サンソン アジア図 1650 440×590mm 5.サンソン アジア図 1669 440×600mm 6.プトレマイオス アジアVIII(東部アジア)図 1545 340×450mm 7.メルカトル/ホンディウス 中国図 1606 400×500mm 8.ヤンセン 中国図 1658 460×570mm 9.ミュンスター アメリカ図 1550 300×390mm 10.テイセラ 日本図 1606 480×530mm 11.ブリート 日本帝国図 17世紀中期 430×570mm 12.ヤンセン 日本および蝦夷図 1658 480×590mm |

第9回 和漢古書の装訂セレクション

(2007年11月1日〜2008年2月14日)

|

11月1日からは、和漢古書のいろいろな装訂(書物の製本の仕方)の本を展示します。古典籍の装訂は巻子本、帖装本、冊子本に分けられます。巻子装、折本装、粘葉装、列帖装、袋綴装(各種)などの代表的な装訂、美しい装訂の光悦本の複製、保存箱などをご紹介します。

1.袋綴(ふくろとじ) 文字面を外側にして縦に二つ折した料紙を重ね、折目の反対側の綴代部分を紙縒(こより)で下綴をする。それに表・裏表紙をつけ、右側に綴穴をあけ、糸を背に回しながら綴じたもの。この装訂は中国明代にさかんに行われ日本に伝わった。日本・中国では綴穴を四ヶ所にするのが普通である。和書の代表的な装訂。線装ともいう。 展示資料:「南總里見八犬傳」 1814-1842年(文化11-天保13) 4-41/ナ/1

2.明朝綴(みんちょうとじ) 袋綴本の綴じ方の一種で、明代に盛んに用いられたので、この名称がついている。四つ目綴ともいわれている。綴穴は四つ目で最上と最下の二穴の間にある穴の間隔はそれぞれ等分なものや、中央の二穴の間隔が狭いものもある。四つ目綴ともいう。 展示資料:「繹史」 1667年(清 康煕6) 5-42/エ/1

3.康煕綴(こうきとじ) 明朝綴の変形で、名称は中国清代の康煕年間に流行したことによる。最上と最下の部分の綴代に、もう一つずつ穴をあけて六つ目にして糸を通したもの。角のまくれを保護するために考えられた。 展示資料:[木査][竹かんむりに考]書屋図書目録 1927(昭和2) 4-49/サ/7

4.朝鮮綴(ちょうせんとじ) 袋綴本の綴じ方の一種で、朝鮮本に多くみられるので、この名称がついている。五つ目綴ともいわれている。綴穴は五つ目で最上と最下の二穴の間にある三穴は等間隔である。大型本に用いて、綴糸は太い赤や青の糸が使われた。 展示資料:「忠烈[ネ司]誌」5-46/チ/26

5.光悦本(こうえつぼん) 慶長期後半から、角倉素庵が本阿弥光悦の協力を得て刊行した私家本を嵯峨本というが、その中でも版下が光悦の筆によるものを光悦本とも呼ばれている。表紙の色の変化や版本には珍しく厚葉鳥子紙を用い、有色紙をも混用した料紙の重厚さがある。何よりも雲母模様が有名で、種類は200種を超えているという。 展示資料:「光悦謡本実盛・熊野・猩々:東洋文庫蔵(複刻版)」 1972年(昭和47) 4-21/別ニ/2(13)

6.巻子本(かんすぼん) 巻末から料紙を横に長く継ぎ合わせ、巻末に軸があり、巻首には表紙と押え竹に付けられた巻紐がある。巻末の軸に料紙を巻き込んで巻紐で留めたもの。巻物。日本の書籍の中で最も古い形態であるといわれている。 展示資料:「平治物語繒詞信西の巻」 1919年(大正8) 8-44/巻別/2

7.紙本梵筴装(かみほんぼんきょうそう) インドの「梵筴装」とはターラ樹の葉に経文を彫り、その上に墨色の染料で文字を鮮明にした数葉を重ね、上下に板を付けて、1〜2箇所の穴をあけて、紐を通したものである。 この「梵筴装」の装訂が周辺諸国に及び、厚紙に書写した「紙本梵筴装」の資料が多く発見されている。この「梵筴装」の形態が巻子本から折本への発想に影響したともいわれている。 展示資料:「蔵文蔵経」1-23/別

8.折本(おりほん) 横に長く継いだ料紙を一定の幅で折り畳み、表表紙と裏表紙をつけたもの。帖装本(じょうそうぼん)ともいう。 展示資料:「金剛壽命陀羅尼經」 1846年(弘化3) 1-23/別コ/1

9.特小本(とくこほん) 豆本(まめほん)・寸珍本(すんちんぼん)・袖珍本(しゅうちんぼん)とも呼ばれている。 小本(現在の文庫本とほぼ同じ大きさ)よりも小さい本すべてを特小本という。 展示資料:「王陽明文瓸」 1880年(明治13) 4-05/小別オ/1 「袖珎韻要」 1748年(延享5) 4-06/小別シ

10.指蓋箱(さしふたはこ) 保存箱の一種で、冊子形態に合わせて作成された一種一函の箱である。保存箱は光による材質劣化、塵埃による汚損を防ぐ。また木材の箱は木の吸放湿機能により箱内の湿度変化を小さく押える効果がある。 展示資料:「東海道中膝栗毛」 1802-1822年(享和2-文政5) 4-43/ト/3

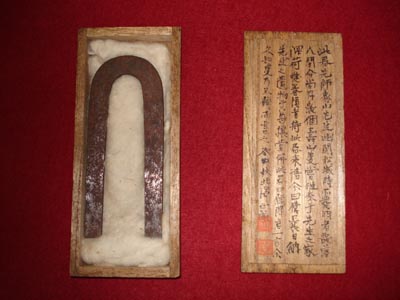

11.板帙(いたちつ) 二枚の板で書物を挟んで保護する。板の四箇所に穴をあけ、紐を通し、書物を挟んだ後に小口側で紐を結ぶ。帙の裏面の紐のあたる部分は本の損傷を防ぐため、板を浅く彫られている。夾板(きょうばん)ともいう。 展示資料:「康煕字典」 1827年(清 道光7) 4-86/コ/2

12.列帖装(れつじょうそう/れっちょうそう) 綴葉装(てつようそう/てっちょうそう)とも呼ばれている。まず料紙を数枚重ね、縦に中央から二つ折り、それを幾折か重ねる。各折の折目に外側から3ミリ程度、刃物で切込んで、上下各二箇所綴穴をあけ、前後に表紙を付け、糸で綴じたもの。両面書写が可能なので、厚手の鳥子紙が使われる。物語や和歌作品に多く用いられた。 この装訂は江戸時代に、「大和閉」(大和綴)と認識されていたことを示す史料がある。 展示資料:「新古今和歌集:文化庁蔵冷泉為相本(複刻版)」 1980年 (昭和55) 4-21/別ニ/2(47)

13.粘葉装(でっちょうそう) 料紙の文字面を表にして、一枚ずつ表を内側にして二つ折りにし、外側の折り目の部分を背にし、5ミリ幅ぐらいで糊付けして重ねたもの。この形が蝶が羽を広げたように見えるので、中国では胡蝶装(こちょうそう)と言われる。冊子本の最初の装訂といわれる。仏書・古写本に多く見られる。 展示資料:「道濟集:前田家等蔵(複製)」 1935年(昭和10) 4-23/ト/13

14.結び綴(むすびとじ) 現在では大和綴(やまととじ)とも呼ばれている。料紙に表と裏の表紙を加えて、表紙の右側に上下各二箇所綴穴をあけ、上二つ、下二つそれぞれを紐または数本の糸で結び、飾り綴じをしたもの。平安時代から行われていた。 展示資料:「吉田松陰手翰」 1884年(明治17) 4-09/ヨ/1

15.掛軸(かけじく) 書画を掛けて鑑賞などをするための掛物。縦長に表装されたものが多い。巻いて保存する。 展示資料:「明和劇場圖中村座」 8-66/巻別 |

第8回 大惣本セレクション(3)〜貸本屋大惣をめぐって〜

(2007年8月9日〜10月30日)

|

8月9日からの第8回附属図書館セレクションでは、前回にひき続き、当館所蔵本の中から、

江戸中期明和年間から明治32年ごろまで名古屋で貸本業を営んでいた大野屋惣八店(通称「大惣」)の旧蔵書をとりあげます。

今回は貸本屋大惣をめぐる読者や貸本の様子、大惣のまわりに位置していた作者集団などに焦点を当て、大惣本を展示します。

展示品一覧品一覧

松田和吉作 書肆・刊年不明2.おさん茂兵衛宗像暦(オサンモヘエムナカタゴヨミ) 一〜四・四下・五・六 ちぬ平魚著・自序、一峰齋馬円画 文化11(1814)刊3.河東方言 箱まくら(カトウハウゲンハコマクラ) 上・中・下 大極堂有長著・自序・自跋、無着舎主人序、兎鹿齋4.出定笑語(シュツヂャウセウゴ) 壹〜七 平田篤胤著、従五位上近江守都下朝臣資政序、大野屋惣八写5.公武栄枯物語(コウブエイコモノガタリ) 壹〜八 著者未詳、飯田隠6.玄同放言(ゲンドウハウゲン) 一〜三・弐篇一〜三 蓑笠瀧澤翁(馬琴)著・鵬齋老人序 (正篇)文政元(1818)序・刊、(弐篇)同3(1820)刊7.繪本實語教(エホンジツゴケウ) 上・中・下 北尾雪8.三木章(サンボクシャウ) 一〜十 著者未詳 写本9.旅の友(タビノトモ) 見能10.軽世界四十八手(ケイセイカイシジフハッテ) 椒芽田楽著・自序、大文字屋獨り息子序 寛政12(1800)序・成11.新織  意鈔(アラオリマヒイセウ) 意鈔(アラオリマヒイセウ)

椒芽田楽著・自序・自跋、満寿井豹恵序 寛政13(1801)序・跋12.天岩戸(アマノイハト) 旭亭主人著、埜見祐序、山西主人序、椒芽田楽序・画13.雙刀英勇談(サウタウエイユウダン) 巻之壹〜三 玉晴堂芝誘著・皎月堂楓溪画、一閑舎主人序、凹頭跋 文政11(1828)成・序・跋14.風流甚目寺参詣之記(フウリウジンモクジサンケイノキ) 無陀亭(猿猴庵)著 文政5(1822)奥書 写本 |

第7回 大惣本セレクション(2)〜絵入り本〜

(2007年6月1日〜8月5日)

第6回 尊攘堂セレクション2

(2006年8月8日〜10月30日)

8月8日からの第6回附属図書館セレクションは、「尊攘堂セレクション2」と題して、維新特別資料文庫に収集されている幕末の志士たちの墨蹟や遺品などを展示します。この文庫は、吉田松陰の遺志に基づいて品川弥二郎子爵が創設した「尊攘堂」旧蔵の維新資料で、単に長州出身者にとどまらず、地域的にも階級的にも広く網羅的に収集されています。今回は第1回「幕末京都の尊攘堂セレクション」に続く第2弾としての展示です。 (期間中、一部展示品の入替を予定しています)

展示品

|

第5回 西洋本の装丁セレクション

(2006年6月1日〜2006年8月6日)

今回(6月1日〜8月6日展示)はヨーロッパのいろいろな装丁(書物の外観に関する体裁デザイン)の本を展示しています。

西洋の製本・装丁簡略史 書物の形態は紀元前から存在していたパピルスや羊皮紙の巻物から、冊子体(紀元1世紀頃発生)に移り、冊子体が一般的になったのは紀元4世紀後半である。製本の技術はヨーロッパの修道院から生まれ、豪華な装飾写本の数々が製作された。 ■15世紀 紙漉きの伝播と活版印刷術の発明により、インキュナブラ(揺籃期本 ■16世紀 書物工芸のルネサンスがイタリアから始まり、フランス・イギリスに ■17・18世紀 洋装製本は、技術的には16世紀でほぼ完成し、この後は装丁・デザインが洗練されてゆく。素材としてモロッコ革(山羊革)の使用が定着し、天・小口の金箔はりも行われるようになる。また17世紀後半にはマーブル紙の見返しが使われ始める。 18世紀、フランスではレース模様の金箔縁どりがされた赤いモロッコ ■19・20世紀 フランスでは18世紀末のフランス革命で中断していた古典的装丁が復活する。また半革装の本も多く作られる。 イギリスでは19世紀半ばから、産業革命で機械化が進むと、大量生産に向いている『くるみ製本』が多く行われるようになり版元製本を一般化した。一方、理想の書物を追求するウィリアム・モリスのケルムスコット・プレスが登場し、その後多くのプライベート・プレスが設立された。 20世紀に入ると書物は大量生産され、ほとんどが版元製本(Publisher’s binding)となった。 参考資料:HP「早稲田大学図書館に見る西洋の歴史的装丁」 「西洋の書物」R. ストークス著 「西洋の書物工房」貴田庄著 「西洋書誌学入門」ジョン・カーター著 「英国の私家版」コリン・フランクリン著

マーブル 紙 マーブル紙発生の地はいろいろな説があり定かではない。日本では平安時代から「墨流し」の技法で登場している。但し、書物にマーブル紙を使った最初の人々はペルシャ人のようである。 用語解説 ■見返し 製本された本の表・裏表紙を開いてすぐのところにある紙の総称。 ■花切れ 本の背表紙と本文の背との間の上下端についている端布をいう。 ■小口 本の背を除いた三方をいう。 ■天金 天小口のみ金箔をおいた製本。 ■三方金 天・地・前小口の三方に金箔をおいた製本。 ■ヴェラム(又はパーチメント)

|

序 元禄6(1693)序、同7(1694)刊

序 元禄6(1693)序、同7(1694)刊 斎辰宣著・画

斎辰宣著・画 著 写本

著 写本