【図書館機構】京都大学貴重資料デジタルアーカイブ: 附属図書館所蔵「大惣本」から417タイトルを電子化・公開しました

附属図書館が所蔵する「大惣本」から417タイトルを電子化・公開しました。

大惣本とは、江戸中期から明治中期まで名古屋で営業した貸本屋、大野屋惣八店(略称「大惣」)の旧蔵書です。当時の貸本屋は流行中の書物だけを揃えておき、流行が過ぎれば処分して次の書物を購入するのが一般的でした。しかし大惣は「仕入れた本は転売しない」という不文律を引き継いで蔵書を増やしたため、江戸後期には全国一の規模の貸本屋となりました。明治維新以後、書物の大量生産が可能になってからは多くの貸本屋が衰退し、大惣も明治31年頃に廃業が決まりました。16,734部にのぼる膨大な蔵書が売却されることになり、帝国図書館(現在の国会図書館)、東京帝国大学、京都帝国大学、高等師範学校(現在の筑波大学)等が買い上げました。本学が所蔵する大惣本は、3,667部、13,081冊にのぼります。

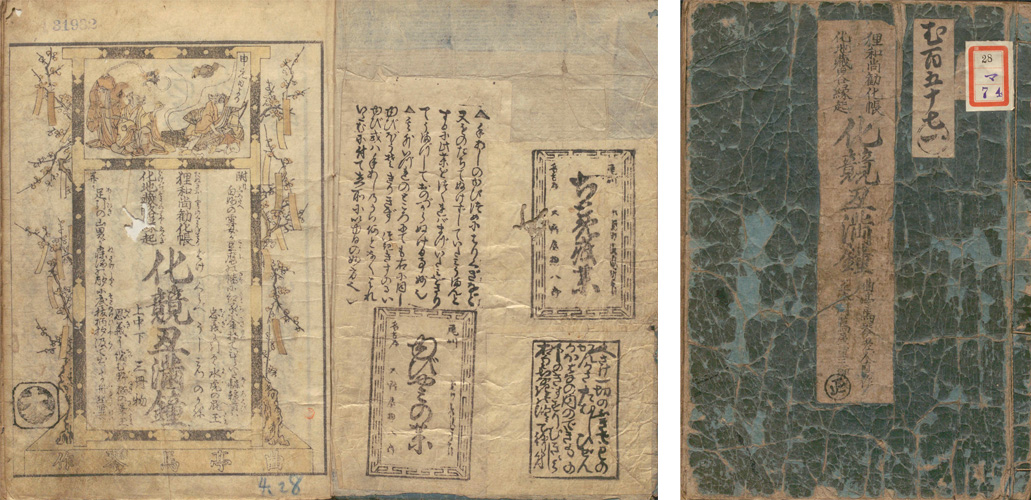

今回電子化した資料の大半は、浄瑠璃の詞章を丸ごと刊行した丸本(まるほん)です。近松門左衛門作『国姓爺合戦』、竹田出雲作『假名手本忠臣蔵』(RB00033452, RB00033453, RB00033454)、山東京傳校『捷徑太平記(ちかみち たいへいき)』など、人気作家の作品が並びます。

曲亭馬琴作『化競丑満鐘(ばけくらべ うしみつのかね)』は、彩色絵入の扉、板元の口上、広告が残っている珍しい資料です。

※今回公開した資料のうち408タイトルの電子化は、国文学研究資料館が実施する「日本語の歴史的典籍の国際共同研究ネットワーク構築計画」(略称:歴史的典籍NW事業)に拠点大学として参加して実施しました。

【図書館機構】京都大学貴重資料デジタルアーカイブ: 『御産七夜次第覚』『異國物語』『繪本異國一覽』を公開しました

附属図書館が所蔵する『御産七夜次第覚』『異國物語』『繪本異國一覽』を公開しました。

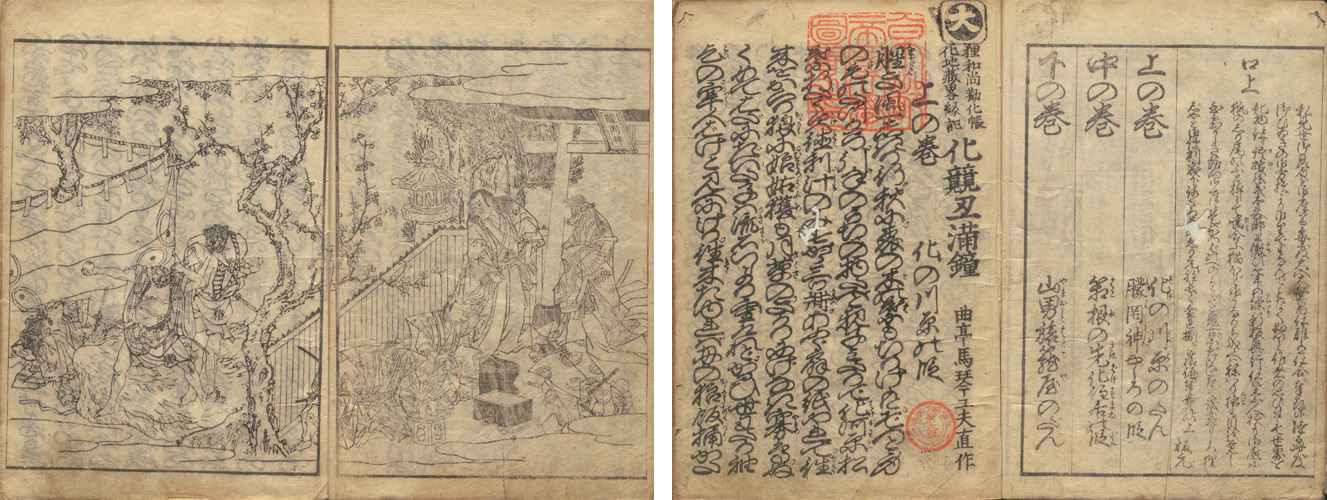

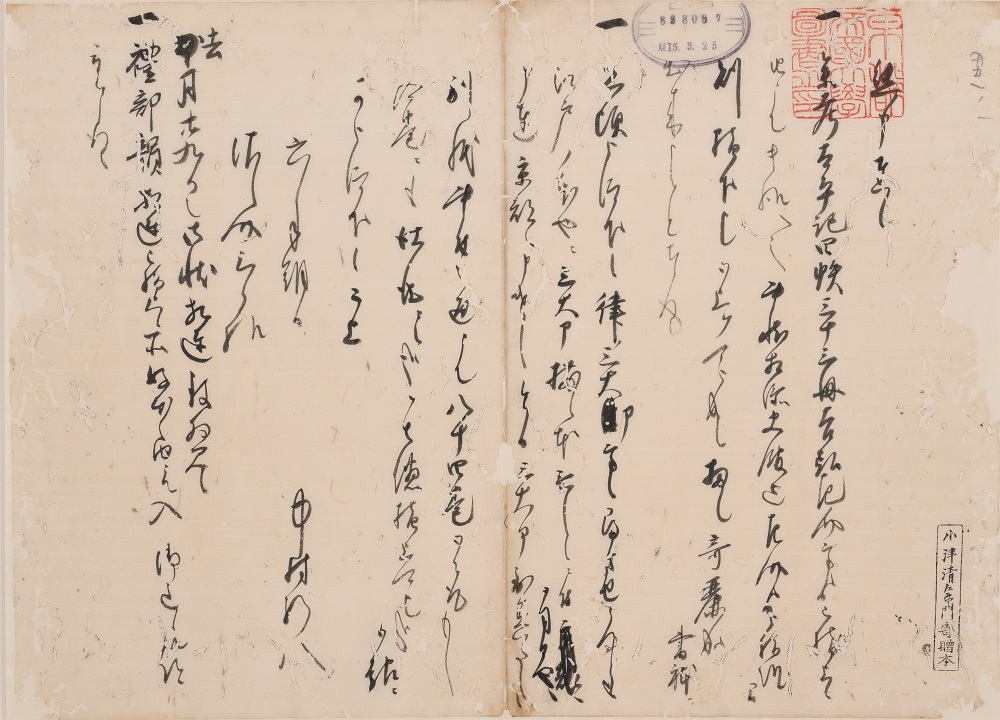

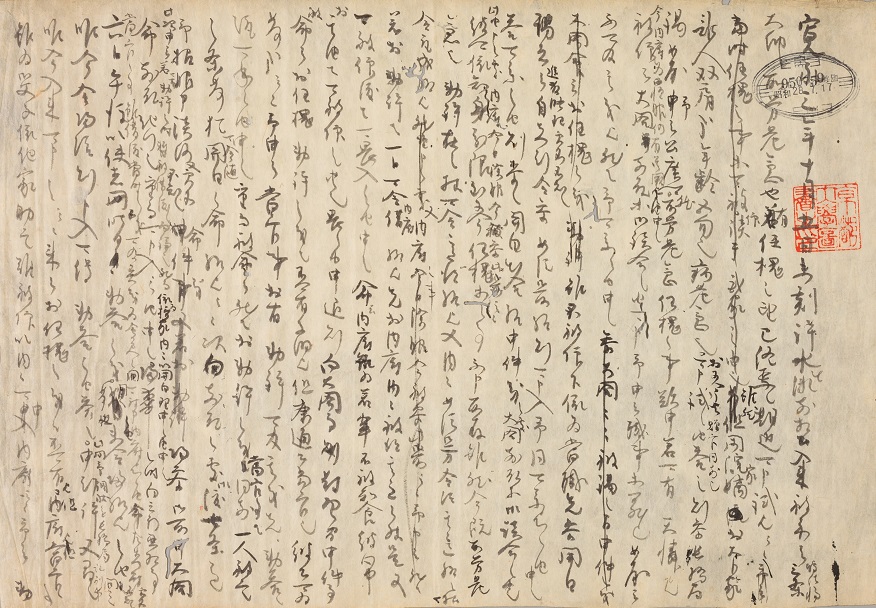

中院文庫の『御産七夜次第覚(ごさん しちや しだい おぼえ)』は、中院通村(なかのいんみちむら 1588-1653)による自筆資料で、朝廷における出産儀礼の覚書です。

中院文庫は故中院通規伯爵の旧蔵書です。中院家一門は国文学史上に顕著な業蹟を残しており、特に同家14代通勝(みちかつ 1558-1610)、15代通村は国文学に造詣深く、和歌の巧手として名声をうたわれ、近世国文学に大きく寄与しました。中院家歴世の朝儀典礼に関する書留、覚書等の記録が豊富であることは、この文庫の特色の一つです。

『御産七夜次第覚』

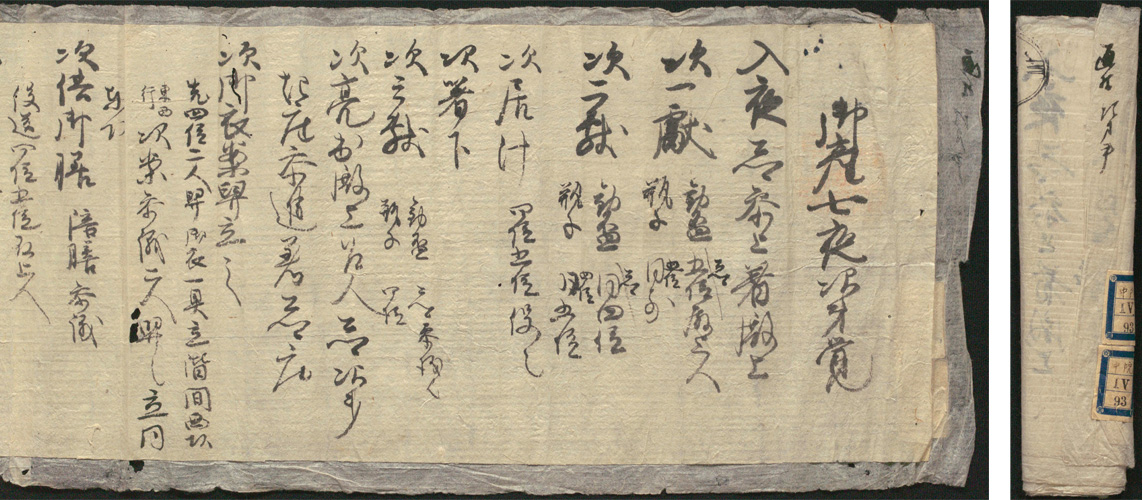

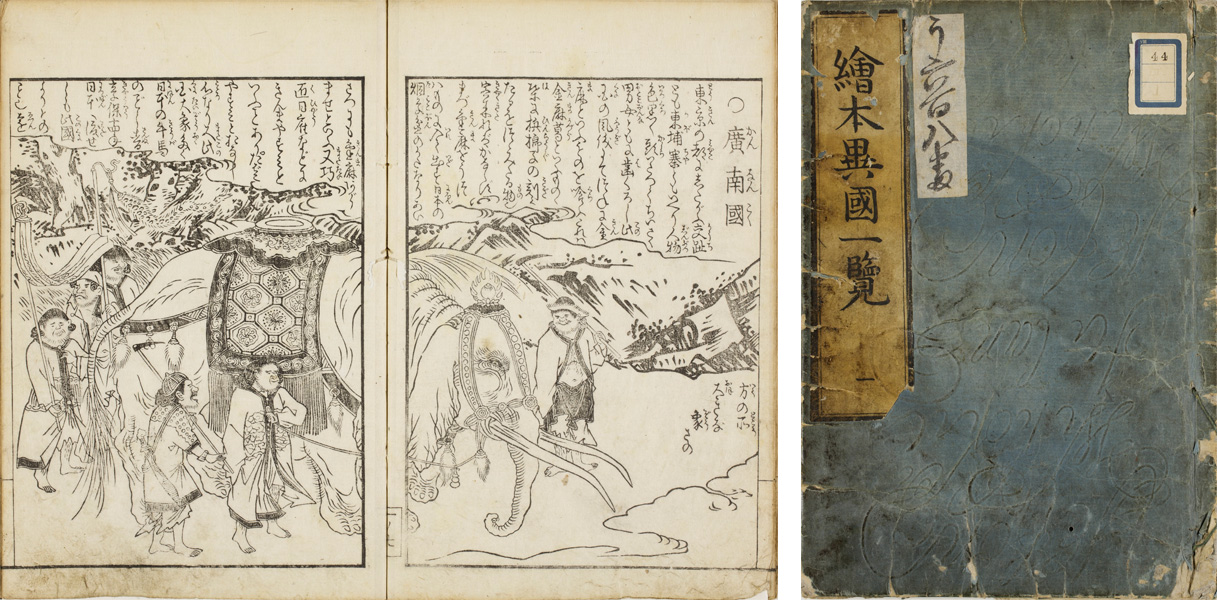

『異國物語』『繪本異國一覽』は江戸時代に刊行された民族図譜(万国人物図)の一種で、世界各国の人々の特徴を描いています。これらの資料には、実在の国に加え、伝説上の国も登場します。

『異國物語』より、左から「女暮楽国(ちよほらこく)」「阿里車廬(ありしやろ)」「土麻国(とまこく)」「黒契丹国(こくけいたんこく)」

『繪本異國一覽』より「廣南國(かんなんこく)」

万国人物図については、『西夏文華嚴經』および「万国人物図」12タイトルを公開しました(2022-02-04)でも紹介しています。

【図書館機構】京都大学貴重資料デジタルアーカイブ: 絵入狂言本3タイトルを公開しました

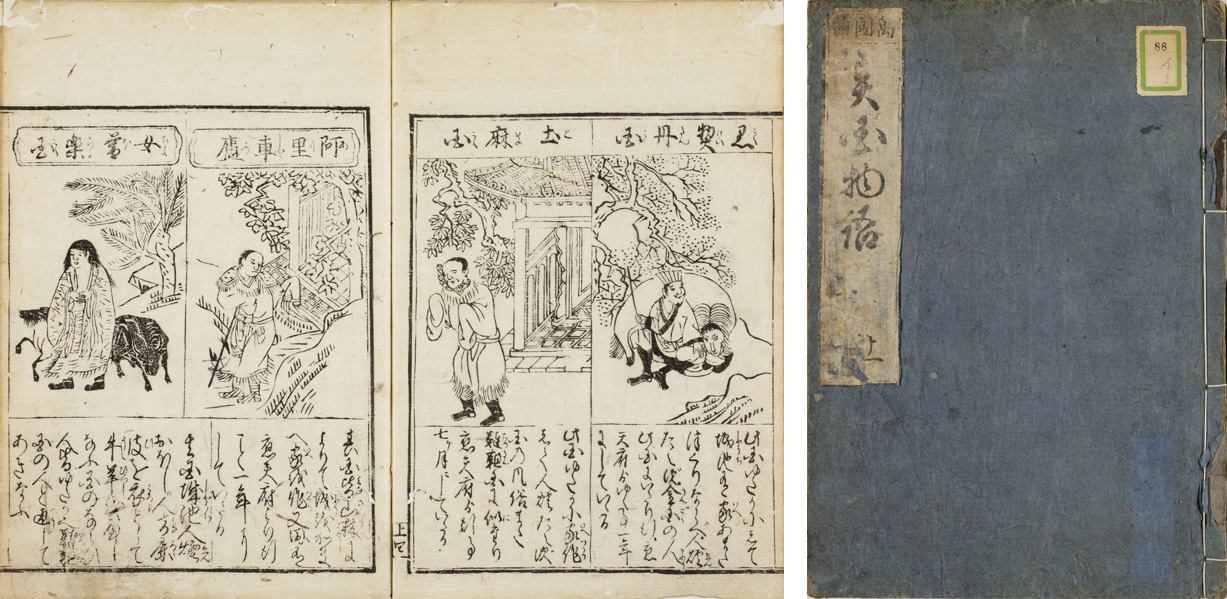

文学研究科が所蔵する絵入狂言本『狐川今殺生石(きつねがわ いませっしょうせき)』『丹波与作(たんば よさく)』『兩州連理の松(りょうしゅう れんりのまつ)』を公開しました。

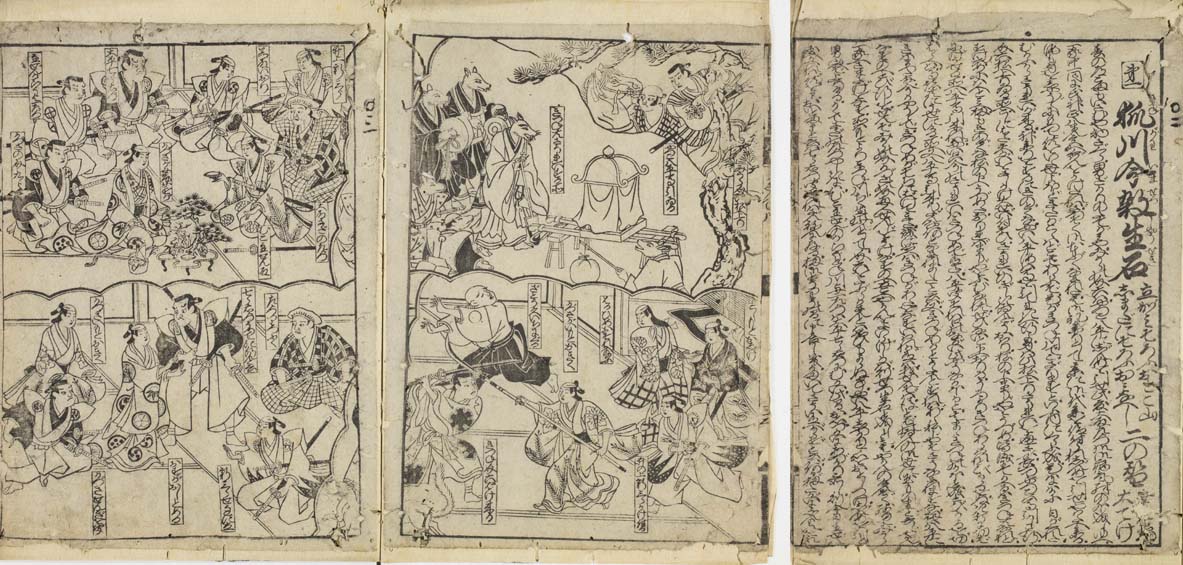

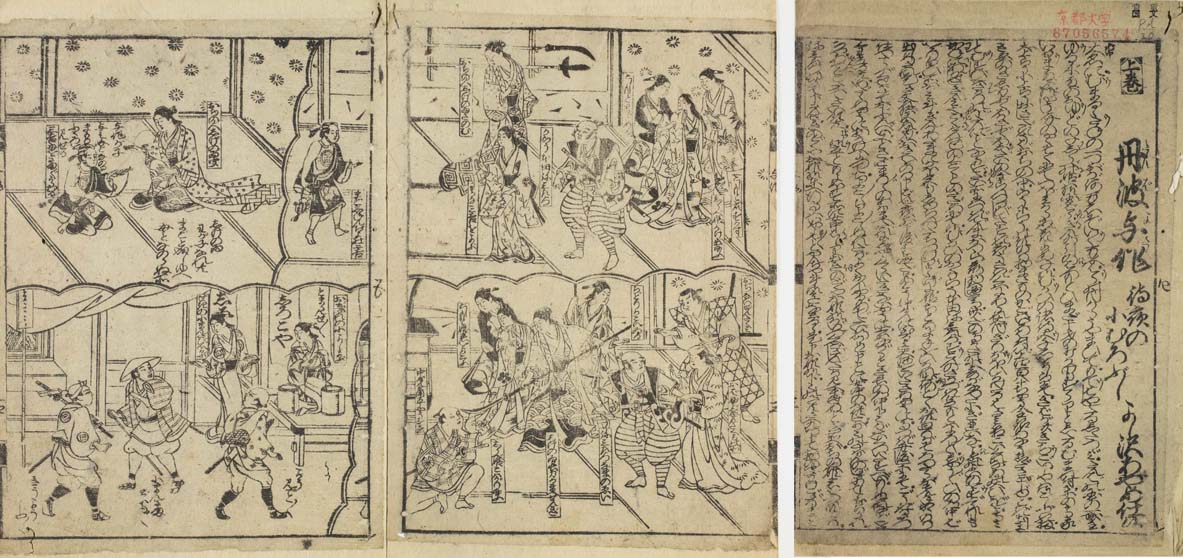

絵入狂言本は、江戸時代に刊行された、歌舞伎狂言の筋書をまとめた挿絵入りの本です。

上記3タイトルは、中野文彦氏の旧蔵資料でしたが、現在は文学研究科図書館に所蔵されています。

いずれも零本で本文冒頭が残存するのみですが、主要場面を描いた挿絵や細かい文字で埋め尽くされた版面から、内容を窺い知ることができます。

『狐川今殺生石』

『丹波与作』

『兩州連理の松』

| コレクション | レコードID | タイトル | 請求記号 |

| 文学研究科所蔵 | RB00033834 | 狐川今殺生石 零本 | 国文貴:Kk/58/貴重 |

| 文学研究科所蔵 | RB00033835 | 丹波与作 零本 | 国文貴:Kk/58/貴重 |

| 文学研究科所蔵 | RB00033836 | 兩州連理の松 零本 | 国文貴:Kk/58/貴重 |

2022年6月1日現在、京都大学貴重資料デジタルアーカイブの公開件数は、23,253タイトル、1,872,564画像となりました。

【図書館機構】京都大学貴重資料デジタルアーカイブ: 文学研究科所蔵重要文化財『大日本史編纂記録』第15冊から第20冊までを公開しました

京都大学文学研究科と総合博物館は、文学研究科が所蔵する重要文化財『大日本史編纂記録』の修復・電子化事業を2017年度から実施しており、このほど修復・電子化が完了した第15冊から第20冊までの322画像を、京都大学貴重資料デジタルアーカイブに公開しました。

『大日本史編纂記録』は、徳川光圀(1628-1701)による『大日本史』編纂にかかわって、水戸・江戸の彰考館や京都の出張所などの間で交わされた往復書簡の控え等を中心とするもので、書簡総数は6,000点以上にのぼります。のべ42,810件の人名・組織名、のべ15,159件の古記録・古典籍名が言及され、内容も歴史学・文学、儒学・国学思想など広領域に及び、元禄期の出版文化の実態なども示す第一級の史料です。

修復前は、袋綴四つ目綴装の冊子248冊約1万丁で、江戸時代の綴装や修復の杜撰さが否めない状態でした。そこで、長期の保存を確保し、綴じ込まれて見ることができないのど部分(本を見開きにした時の真ん中の綴じ部付近のこと)の記述を明らかにするために、修復・電子化事業を開始しました。これまでに公益財団法人住友財団による文化財維持・修復事業、2021年度国庫補助金 国宝重要文化財等保存・活用事業(美術工芸品)の助成を受けたほか、文学研究科では文学研究科所蔵貴重資料修復基金を設置し、総合博物館でも学内の経費(平成30年度全学経費)を獲得しています。

今後も引き続き事業を推進し、成果を随時京都大学貴重資料デジタルアーカイブで公開していきます。2022年5月17日現在 、京都大学貴重資料デジタルアーカイブの公開件数は、23,250タイトル、1,872,545画像となりました。

サービスを再開しました→【メンテナンス】京都大学貴重資料デジタルアーカイブ(5/17)

※メンテナンスを完了し、サービスを再開しました(2022/05/17 11:50)。

システムメンテナンスのため、京都大学貴重資料デジタルアーカイブは下記の日程でサービスを停止します。

【2022年5月17日(火)午前10時30分から(約2時間)】

※メンテナンス作業が終了次第、サービスを再開します。

ご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、あらかじめご了承ください。

【図書館機構】京都大学貴重資料デジタルアーカイブ: 『鎌倉年代記』裏面を電子化・公開しました

※46-56コマをさらに追加公開しました(2022/4/25)。

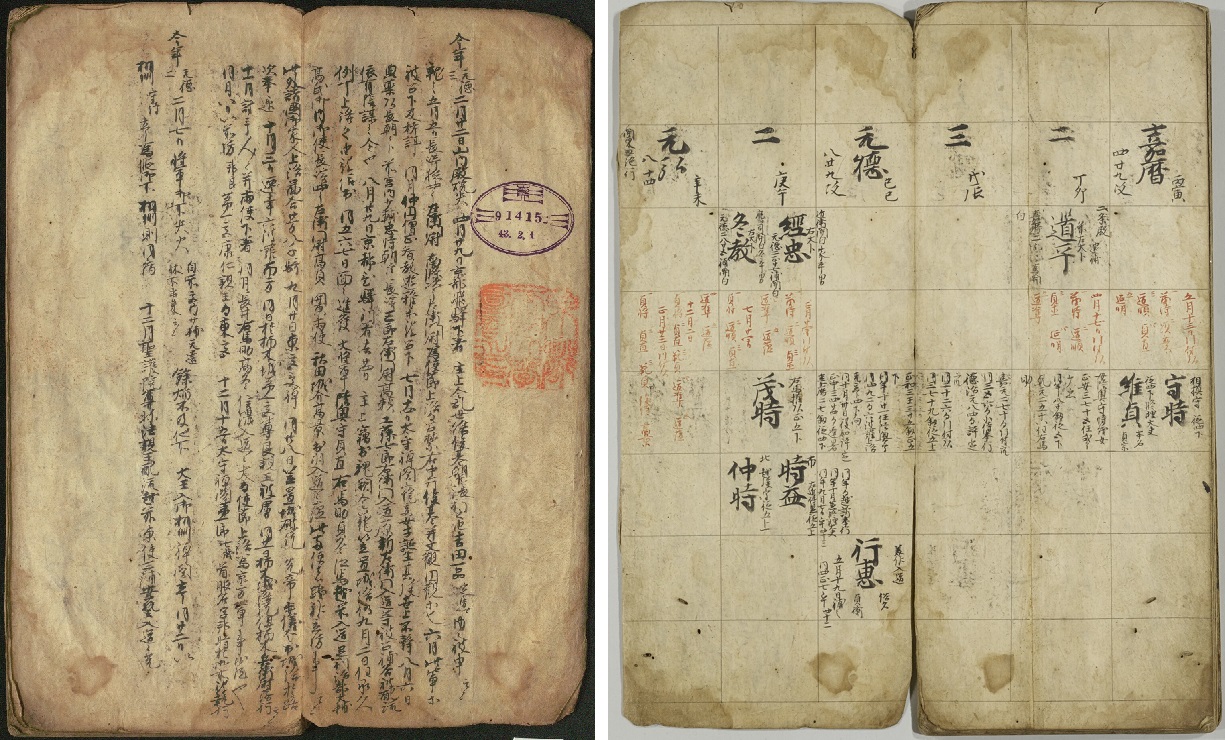

『鎌倉年代記』は、鎌倉時代の年表形式の歴史書です。壬生家の旧蔵書で、現在は附属図書館が所蔵しています。

折本仕立てで、表面はすでに京都大学貴重資料デジタルアーカイブにて公開していましたが、今回新たに裏面を電子化・公開しました。

表面は縦一列を一年分とし、主要人物の補任・略歴がまとめられています。裏面には、表面に対応する年の出来事が記されており、他の史料にはない記録が多数含まれています。

2022年4月25日現在、京都大学貴重資料デジタルアーカイブの公開件数は、23,250タイトル、1,872,223画像となりました。

【附属図書館】令和3年度出陳資料一覧を掲載しました

| 資料 | 機関 | 展示会 | 開催期間 |

|---|---|---|---|

| 坂本龍馬書状(維新特別資料文庫) | 高知県立坂本龍馬記念館 | 特別展「龍馬と北の大地」第1部 蝦夷地へのまなざし-龍馬と幕末の志士 | 令和3年10月5日(火)-12月3日(金) |

| 癸巳西遊日記(谷村文庫) | 根津美術館 | 重要文化財指定記念特別展 鈴木其一・夏秋渓流図屏風 | 令和3年11月3日(水・祝)-12月19日(日) |

| 年中行事(重要文化財) | 斎宮歴史博物館 | 三重とこわか国体・三重とこわか大会記念特別展「斎宮平安五種競技-弓・馬・鞠・鷹・相撲-」 | 令和3年10月2日(土)-11月21日(日) |

|

万葉集(尼崎本)巻16(重要文化財)

万葉集 巻1・9 近衞文庫 [曼朱院本]萬葉集 巻1・6・20 一般貴重書(和) |

大阪歴史博物館 | 特別展「難波(なにわ)をうたう-万葉集と考古学-」 | 令和3年10月2日(土)-12月5日(日) |

| 今昔物語集(鈴鹿本)9冊中2冊(国宝)27・29巻 | 京都国立博物館 | 特別展 京(みやこ)の国宝―守り伝える日本のたから― | 令和3年7月24日(土)-9月12日(日) |

| [中院日記] 中院文庫? | 刈谷市歴史博物館 | 企画展「歴史へのいざない―佐藤コレクションの魅力―」 | 令和3年4月24日(土)-6月6日(日) |

過去の出陳資料一覧

- 令和2年度出陳資料一覧 Academic year 2020

- 平成31/令和元年度出陳資料一覧 Academic year 2019

- 平成30年度出陳資料一覧 Academic year 2018

- 平成29年度出陳資料一覧 Academic year 2017

- 平成28年度出陳資料一覧 Academic year 2016

- 平成27年度出陳資料一覧 Academic year 2015

- 平成26年度出陳資料一覧 Academic year 2014

[附属図書館 情報企画掛 2022/04/06 投稿]

【図書館機構】京都大学貴重資料デジタルアーカイブ: 『奇兵隊日記』付属絵図49点を電子化・公開しました

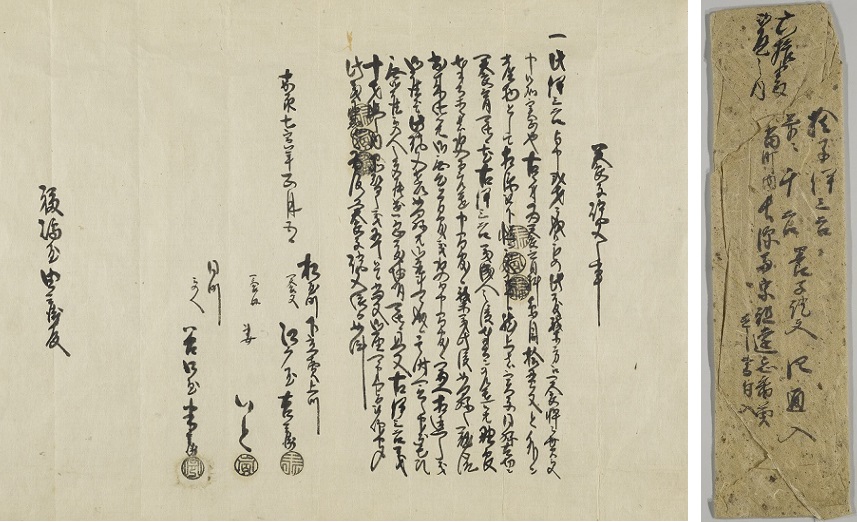

『奇兵隊日記』は、幕末に高杉晋作によって創設された奇兵隊の活動記録で、附属図書館が原本を所蔵しています。

もともとは品川弥二郎の尊攘堂で保管されていましたが、尊攘堂資料は明治33年(1900)に京都大学附属図書館へ寄贈され、現在の「維新特別資料文庫」となりました。

『奇兵隊日記』は、冊子体の記録27冊と付属の絵図49点で構成されます。冊子体はすでに京都大学貴重資料デジタルアーカイブにて公開しており、今回の絵図の公開により、全点公開が実現しました。

箱書きには「附地圗四十八葉」とありますが、現物は49点あり、全点に「尊攘堂」の朱印が押されています。

『長府藩勝山城周辺絵図』は縦横各2メートルを超える大型の絵図ですが、細かい文字や彩色まで鮮やかに電子化しました。

左:[長府藩勝山城周辺絵図]、右:[越後津川・会津高田間道路絵図]

| レコードID | タイトル | リストNO | 形態・版情報 | 請求記号 |

| RB00033185 | [長府藩勝山城周辺絵図] | 1 | 203×222cm | 尊/キ7/貴 |

| RB00033186 | [小倉藩領内里付近絵図] | 2 | 26×39cm | 尊/キ7/貴 |

| RB00033187 | [石見国絵図] | 3 | 45×95cm | 尊/キ7/貴 |

| RB00033188 | [陸奥国河沼郡道路図] | 4 | 22.5×29.5cm | 尊/キ7/貴 |

| RB00033189 | [下関絵図] | 5 | 40.5×80cm | 尊/キ7/貴 |

| RB00033190 | [越後国蒲原郡粟瀬村付近絵図] | 6 | 24×33cm | 尊/キ7/貴 |

| RB00033191 | [越後国三島郡絵図 <その1> ] | 7 | 24.5×33.5cm | 尊/キ7/貴 |

| RB00033192 | [越後国岩船郡海岸図] | 8 | 24×135cm | 尊/キ7/貴 |

| RB00033193 | [越後国古志郡北部絵図] | 9 | 39×42cm | 尊/キ7/貴 |

| RB00033194 | [薩英戦争鹿児島湾図] | 10 | 33.5×49cm | 尊/キ7/貴 |

| RB00033195 | [越後国蒲原郡新津町絵図] | 11 | 40×74.5cm | 尊/キ7/貴 |

| RB00033196 | [越後国蒲原郡津川町周辺道路図] | 12 | 49×67cm | 尊/キ7/貴 |

| RB00033197 | [越後国蒲原郡五泉町付近道路図] | 13 | 38.5×55cm | 尊/キ7/貴 |

| RB00033198 | [越後国三島郡・古志郡長岡町周辺絵図 <その1> ] | 14 | 31.5×44.5cm | 尊/キ7/貴 |

| RB00033199 | [越後国蒲原郡津川町付近絵図 <その1> ] | 15 | 40×67.5cm | 尊/キ7/貴 |

| RB00033200 | [越後国蒲原郡若松街道図] | 16 | 53.5×77.5cm | 尊/キ7/貴 |

| RB00033201 | [越後国古志郡・魚沼郡絵図] | 17 | 81×81cm | 尊/キ7/貴 |

| RB00033202 | [越後国蒲原郡東部絵図 <その1> ] | 18 | 73.5×52cm | 尊/キ7/貴 |

| RB00033203 | [越後津川・会津若松間道路絵図 <その1> ] | 19 | 39×137cm | 尊/キ7/貴 |

| RB00033204 | [越後国栃尾町・八十里越間道路絵図] | 20 | 39×81cm | 尊/キ7/貴 |

| RB00033205 | [越後国古志郡・三島郡絵図] | 21 | 105×149cm | 尊/キ7/貴 |

| RB00033206 | [越後国長岡・栃尾間道路絵図] | 22 | 24.5×34.5cm | 尊/キ7/貴 |

| RB00033207 | [奥越国境八十里越・六十里越方面守備布陣図] | 23 | 2枚とも: 33.5×24.5cm | 尊/キ7/貴 |

| RB00033208 | [越後国長岡・新発田間道路絵図] | 24 | 40×74cm | 尊/キ7/貴 |

| RB00033209 | [越後国三島郡絵図 <その2> ] | 25 | 27.5×38.5cm | 尊/キ7/貴 |

| RB00033210 | [越後国三島郡絵図 <その3> ] | 26 | 40×55.5cm | 尊/キ7/貴 |

| RB00033211 | [越後国見附・村松間道路絵図] | 27 | 34×48.5cm | 尊/キ7/貴 |

| RB00033212 | [越後津川・会津若松間道路絵図 <その2> ] | 28 | 70×97.5cm | 尊/キ7/貴 |

| RB00033213 | [越後津川・会津高田間道路絵図] | 29 | 66.5×36.5cm | 尊/キ7/貴 |

| RB00033214 | [陸奥国耶麻郡絵図] | 30 | 27.5×47cm | 尊/キ7/貴 |

| RB00033215 | [越後国頸城郡細野村付近絵図] | 31 | 73×26.5cm | 尊/キ7/貴 |

| RB00033216 | [陸奥国柳津・会津若松間道路略図] | 32 | 33.5×25.5cm | 尊/キ7/貴 |

| RB00033217 | [越後国蒲原郡津川町付近絵図 <その2> ] | 33 | 24.5×33.5cm | 尊/キ7/貴 |

| RB00033218 | 会津絵図 | 34 | 56×70cm | 尊/キ7/貴 |

| RB00033219 | [陸奥国会津若松周辺略図] | 35 | 22.5×30cm | 尊/キ7/貴 |

| RB00033220 | [陸奥国会津若松周辺道路図] | 36 | 26×31.5cm | 尊/キ7/貴 |

| RB00033221 | [越後津川・会津若松間道路絵図 <その3> ] | 37 | 57×65cm | 尊/キ7/貴 |

| RB00033222 | [会津若松城下絵図] | 38 | 30×53cm | 尊/キ7/貴 |

| RB00033223 | [越後津川・会津若松間道路絵図 <その4> ] | 39 | 83×71cm | 尊/キ7/貴 |

| RB00033224 | 越後国岩船郡米沢御預所七拾七ヶ村郡中絵図 | 40 | 27.5×44cm | 尊/キ7/貴 |

| RB00033225 | [越後国蒲原郡馬取村にて探索略図] | 41 | 67×24.5cm | 尊/キ7/貴 |

| RB00033226 | [越後国蒲原郡下田郷絵図] | 42 | 74×101cm | 尊/キ7/貴 |

| RB00033227 | [越後国見附・加茂間同盟軍布陣図] | 43 | 24.5×65.5cm | 尊/キ7/貴 |

| RB00033228 | [越後国三島郡・古志郡長岡町周辺絵図 <その2> ] | 44 | 39×27.5cm | 尊/キ7/貴 |

| RB00033229 | [越後国古志郡長岡町周辺絵図] | 45 | 24.5×32.5cm | 尊/キ7/貴 |

| RB00033230 | [陸奥国耶麻郡野沢付近道路略図] | 46 | 27.5×63cm | 尊/キ7/貴 |

| RB00033231 | 越後国岩船郡粟生島之図 | 47 | 30×22.5cm | 尊/キ7/貴 |

| RB00033232 | [越後国蒲原郡東部絵図 <その2> ] | 48 | 83×83cm | 尊/キ7/貴 |

| RB00033233 | [陸奥国越後街道図] | 無番 | 27.5×62.5cm | 尊/キ7/貴 |

本資料のデジタル化・公開は、京都大学貴重資料デジタルアーカイブ基金への寄付者の皆様のご篤志により実現しました。

厚く御礼申し上げますとともに、今後も貴重な資料を大切に保管して後世に伝え、同時に学術研究・文化振興貢献のために活用できるよう、尽力いたします。

2022年3月31日現在、京都大学貴重資料デジタルアーカイブの公開件数は、23,250タイトル、1,872,197画像となりました。

【図書館機構】京都大学貴重資料デジタルアーカイブ: 三条大橋高札場図など、京都関係資料792タイトルを電子化・公開しました

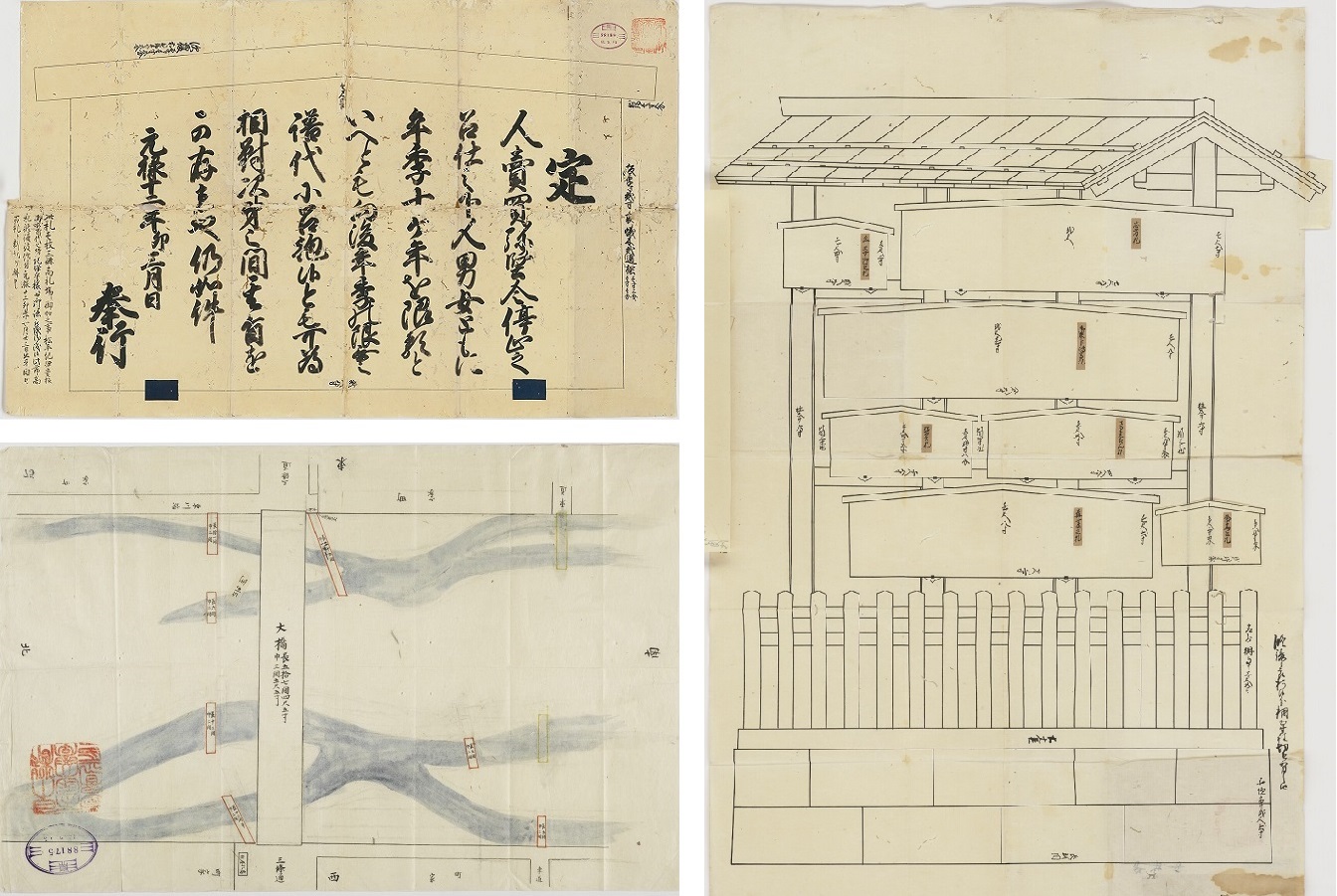

中井家絵図・書類は、江戸幕府京都大工頭の中井家伝来の図面等約2,500点からなる資料です。今回公開したのはそのうち地理之部、作事小屋図、制度之部の合計141タイトルです。

制度之部には、江戸時代に京都の三条大橋西詰にあった高札場(幕府の法令を記した板札を掲示する場)の絵図が含まれています。三条大橋高札場は、土佐藩士が高札を引き抜こうとして新選組と斬り合いになった、三条制札事件の舞台でもあります。元禄12年(1699)の定書の写しもあり、当時の様子が鮮やかに蘇ります。

左上:「元禄十二卯年三條高札塲江御掛免相成候定書并寸法寫」、左下:「橋梁圖11」(三条大橋の絵図。橋の北西に「高札屋形」とあり)、右:「三條大橋高札塲繪圖」

また、今回初めて電子化した京都町方文書651タイトルは、1600年代から1800年代までの京都下丸屋町・橋西二丁目における年行事関係文書、寺請状、借屋請状、引取証文、その他証文類などの記録資料で、庶民の暮らしぶりを今に伝えます。

京都の一定地域に関する200年間に及ぶ定点観測記録をご覧ください。

【図書館機構】京都大学貴重資料デジタルアーカイブ: 谷村文庫、中院文庫、平松文庫などから1,707タイトルを電子化・公開しました

附属図書館が所蔵する谷村文庫、中院文庫、平松文庫などから、1,707タイトルを電子化・公開しました。

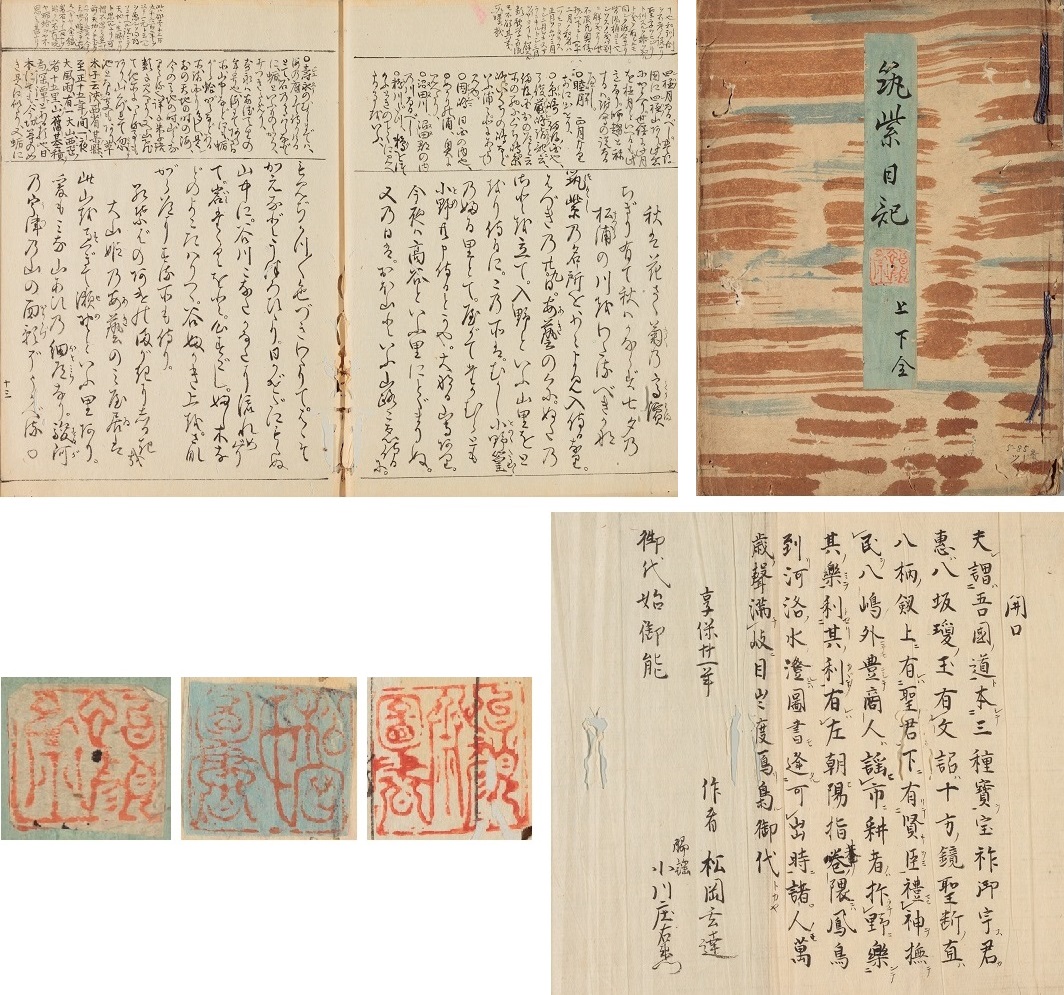

谷村文庫の『筑紫日記 上下』は、南北朝時代の武将・歌学者である今川了俊(いまがわりょうしゅん 1326-1420)の日記です。

江戸時代の本草学者である松岡玄達(まつおかげんたつ 1668-1746)が享保8年(1723)に写したもので、松岡による註がびっしりと書き込まれています。

「怡顔斉」「松岡氏図書」「怡顔斉図書」の旧蔵印が見られるほか、見返しには松岡が手掛けた能の開口文が複数貼り付けられています。

『筑紫日記 上下』 左上:本文と註、右上:表紙、左下:旧蔵印、右下:開口文

中院文庫の『中院通村日記』は、中院通村(なかのいんみちむら 1588-1653)による自筆の日記3枚です。寛永3年(1626)10月の内容が記されています。

中院文庫は故中院通規伯爵の旧蔵書です。中院家一門は国文学史上に顕著な業蹟を残しており、特に同家14代通勝(みちかつ 1558-1610)、15代通村は国文学に造詣深く、和歌の巧手として名声をうたわれ、近世国文学に大きく寄与しました。

『中院通村日記』

※今回公開した資料のうち1,689タイトルの電子化は、国文学研究資料館が実施する「日本語の歴史的典籍の国際共同研究ネットワーク構築計画」(略称:歴史的典籍NW事業)に拠点大学として参加して実施しました。