【図書館機構】京都大学貴重資料デジタルアーカイブ: 総合博物館が所蔵する教王護国寺文書より310点を公開しました

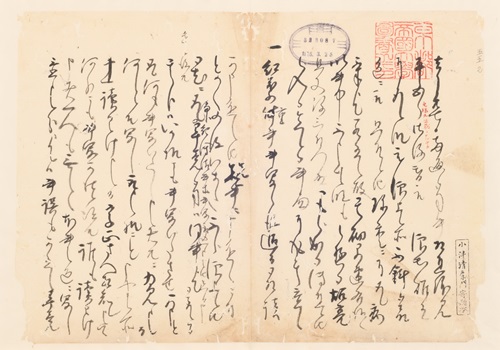

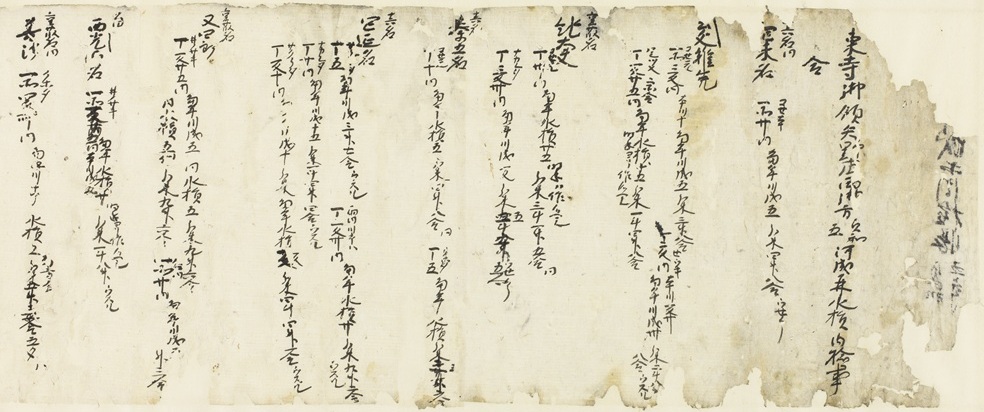

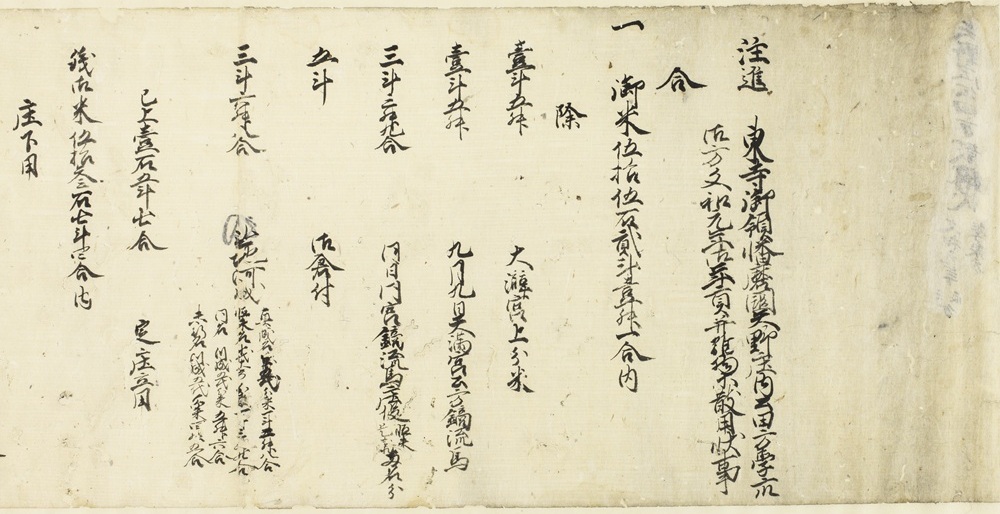

教王護国寺文書【きょうおうごこくじもんじょ】は、昭和12年(1937)頃、赤松俊秀氏が東寺の宝蔵で発見した文書です。戦後、京都大学が借用して整理と翻刻を行い、昭和43年に京都大学に譲渡されました。昭和46年には国の重要文化財に指定されています。文書の年代は平安時代から安土・桃山時代に及び、点数は3043点を数えます。

今回はこの中から310点を、京都大学貴重資料デジタルアーカイブに公開しました。

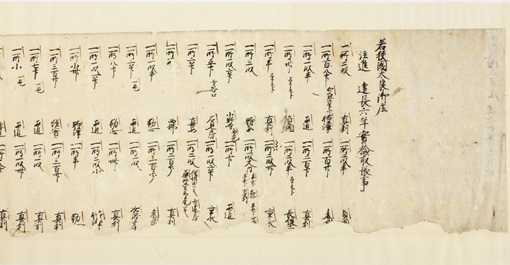

「播磨国矢野荘西方河成・水損内検帳」は、東寺領荘園播磨国矢野荘の荘官が貞和5(1349)年に発生した水害の被害状況(水損・河成)を報告したものです。

「播磨国矢野荘公田分学衆方年貢并雑物等算用状」は、矢野荘から納められた年貢・雑物を代官が寺家に報告したものです。「庄下用」の項目から、守護の赤松氏が現地に様々な負担を求めていることがわかります。

「東寺湯結番定文」は、東寺の大湯屋運営のための湯役当番を定めたものです。僧侶や荘園など様々な主体が当番をつとめていたことがわかります。

2025年3月27日現在 、京都大学貴重資料デジタルアーカイブの公開件数は、25,905タイトル、2,155,567画像となりました。

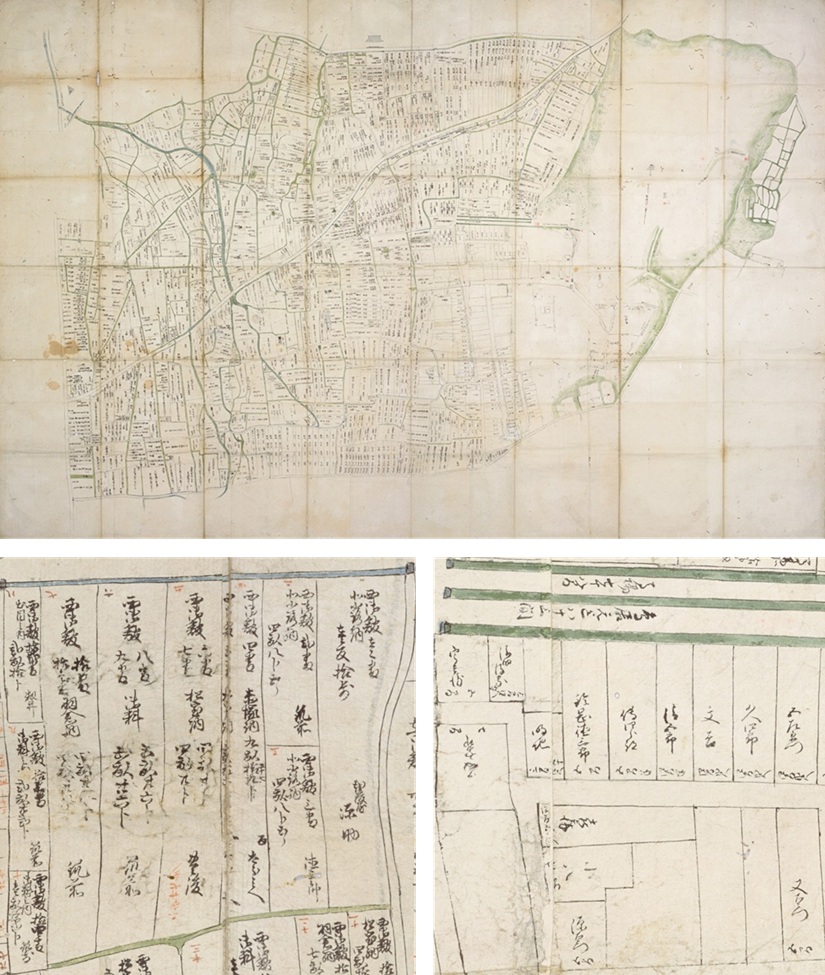

【図書館機構】京都大学貴重資料デジタルアーカイブ: 総合博物館が所蔵する「山城国吉田村古図」を公開しました

京都大学貴重資料デジタルアーカイブに、総合博物館が所蔵する「山城国吉田村古図」を公開しました。

「山城国吉田村古図」は、現在の京都大学吉田キャンパスにあたる地域を含む、山城国愛宕郡吉田村の土地所有の状況を示した彩色の絵図です。

縦176センチ、横265センチの大きな地図に、字名や地番、面積、所有者に年貢納入先などが細かく書き込まれています。描かれた内容より、18世紀後期から19世紀中期に作成されたと推定されます。

(上)全体、(左下)田畑、(右下)宅地

「山城国吉田村古図」の原本は、2025年3月19日(水)~5月11日(日)に京都大学総合博物館にて開催中の「2024年度特別展 文化財発掘Ⅺ 「吉田遺産探訪 遺跡・古図・剣鉾」」で見ることができます(※3月19日~4月13日は複製の展示のみのためご注意ください)。

2025年3月19日現在、京都大学貴重資料デジタルアーカイブの公開件数は、25,595タイトル、2,154,630画像となりました。

【図書館機構】京都大学貴重資料デジタルアーカイブ: 総合博物館が所蔵する和蘭文書12点を公開しました

京都大学貴重資料デジタルアーカイブに、総合博物館が所蔵する和蘭(オランダ)文書12点を公開しました。

和蘭文書は、1827年の「ハンデルスマートスハッペイ号」の出島来航にかかわる文書、全12点です。文書の作成者に名の見えるメイラン(Meijlan, Germain Felix)は、文政9(1826)年8月から天保1(1830)年10月まで、長崎のオランダ商館長を務めました。

購入台帳には、明治44(1911)年7月17日に「ホーレンディツセルハンデルインジャパン(和蘭文書)1818-27」を「1部(12枚)」「買入」とあります。書誌の「内容記述」に、日欧関係史研究の先駆者で、当時旧制東京外国学校長を務めていた村上直次郎作成の目録を引用しました。

2025年3月4日現在、京都大学貴重資料デジタルアーカイブの公開件数は、25,594タイトル、2,154,629画像となりました。

| レコードID | タイトル | 年(和暦) | 所蔵館 |

| RB00034908 | 日本航路の船長に対する訓令 | 1818(文政1)年5月7日 | 総合博物館 |

| RB00034909 | 日本に関する追加訓令 | 年月日未詳 | |

| RB00034910 | 和蘭商業会社の商館と和蘭船長との間に締結したる契約 | 1827(文政10)年 | |

| RB00034911 | メイランの命令書 | 1827(文政10)年11月9日 | |

| RB00034912 | メイラン書翰 | 1827(文政10)年9月11日 | |

| RB00034913 | 日本行船舶の国旗掲揚に関する規定の写 | (1760(宝暦10)年6月14日) | |

| RB00034914 | メイランの命令書 | 年月日未詳 | |

| RB00034915 | メイランの通知書 | 1827(文政10)年7月26日 | |

| RB00034916 | メイランの書翰 | 1827(文政10)年7月25日 | |

| RB00034917 | 和蘭船輸入商品目録 | 年月日未詳 | |

| RB00034918 | 和蘭船輸出商品目録 | 年月日未詳 | |

| RB00034919 | 和蘭船輸入商品重量目録 | 年月日未詳 |

【図書館機構】京都大学貴重資料デジタルアーカイブ: 駿河伊達文書(近世分)65点を公開しました

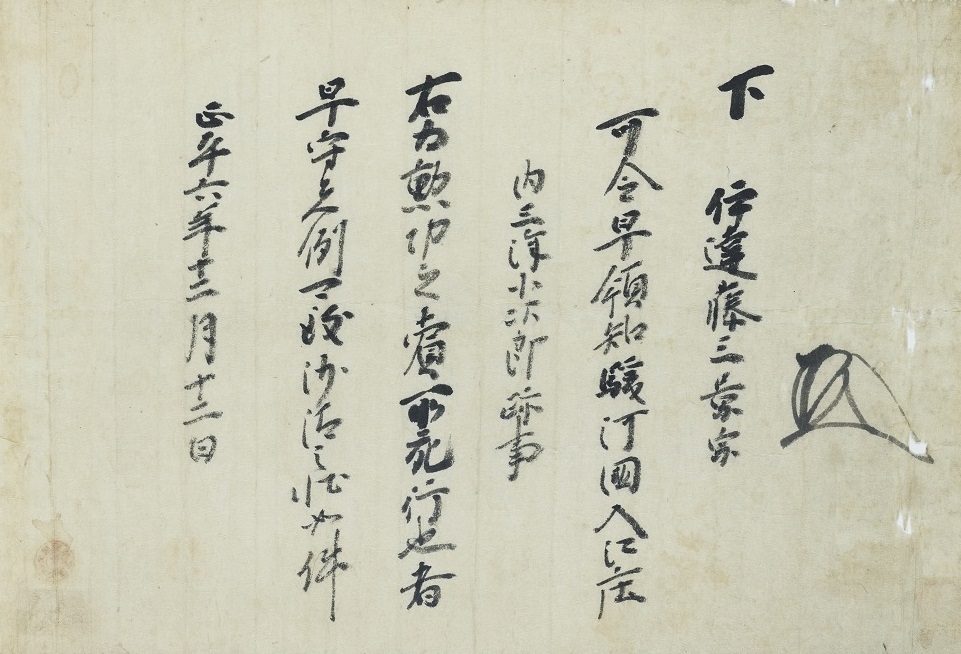

京都大学貴重資料デジタルアーカイブにて、総合博物館が所蔵する駿河伊達氏伝来の古文書(近世分)65点を公開しました。

伊達政宗で知られる奥州伊達氏と祖を同じくする一族は、中世は駿河の国人として、そして近世は美作津山藩の藩士として存在しました。この駿河伊達氏伝来の古文書は、総数121点で、時期としては南北朝期から明治初年にわたるものです。

今回公開したのは、近世初頭から明治時代にかけての文書です。様々な内容の文書を含みますが、その中心をなすのは、元禄3(1690)年から翌年にかけての伊達の家名をめぐる争論関係の文書です。

中世文書56点は別途公開していますので、あわせてご覧ください。

2025年2月13日現在、京都大学貴重資料デジタルアーカイブの公開件数は、25,582タイトル、2,154,597画像となりました。

【図書館機構】京都大学貴重資料デジタルアーカイブ: 文学研究科所蔵重要文化財『大日本史編纂記録』第56冊から第61冊までを公開しました

京都大学文学研究科と総合博物館は、文学研究科が所蔵する重要文化財『大日本史編纂記録』の修復・電子化事業を2017年度から実施しており、このほど修復・電子化が完了した第56冊から第61冊までの202画像を、京都大学貴重資料デジタルアーカイブに公開しました。

『大日本史編纂記録』は、徳川光圀(1628-1701)による『大日本史』編纂にかかわって、水戸・江戸の彰考館や京都の出張所などの間で交わされた往復書簡の控え等を中心とするもので、書簡総数は6,000点以上にのぼります。のべ42,810件の人名・組織名、のべ15,159件の古記録・古典籍名が言及され、内容も歴史学・文学、儒学・国学思想など広領域に及び、元禄期の出版文化の実態なども示す第一級の史料です。

修復前は、袋綴四つ目綴装の冊子248冊約1万丁で、江戸時代の綴装や修復の杜撰さが否めない状態でした。そこで、長期の保存を確保し、綴じ込まれて見ることができないのど部分(本を見開きにした時の真ん中の綴じ部付近のこと)の記述を明らかにするために、修復・電子化事業を開始しました。これまでに公益財団法人住友財団による文化財維持・修復事業(2017-2022年度)、国庫補助金 国宝重要文化財等保存・活用事業(美術工芸品)(2021-2023年度)の助成を受けたほか、文学研究科では「文学部・文学研究科基金-所蔵貴重資料修復」(文学研究科所蔵貴重資料修復基金より引継ぎ)を設置し、総合博物館でも学内の経費(平成30年度全学経費)を獲得しています。

今後も引き続き事業を推進し、成果を随時京都大学貴重資料デジタルアーカイブで公開していきます。2024年11月8日現在 、京都大学貴重資料デジタルアーカイブの公開件数は、25,504タイトル、2,154,076画像となりました。

【図書館機構】京都大学貴重資料デジタルアーカイブ: 京都大学とプリンストン大学の共同事業により、斑島文書14点を公開しました

京都大学とプリンストン大学の共同事業により、総合博物館が所蔵する『古文書集』より「斑島文書」14点を京都大学貴重資料デジタルアーカイブにて公開しました。

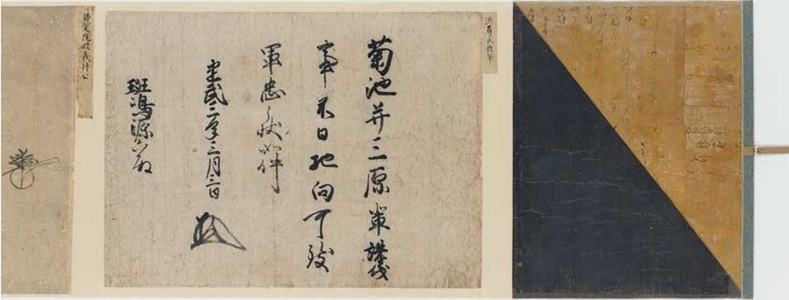

斑島文書は、14世紀前半から16世紀半ばまでの様々な武将が発給した14通の文書をまとめた巻子です。大正5年11月に京都の老舗古書肆竹苞書楼から購入したもので、京都大学の収集文書である『古文書集』に含まれています。

巻子には室町幕府の将軍直臣大草氏が知行する駿河国田尻郷の権益を保障する御判御教書【ごはんのみきょうじょ】や管領奉書【かんれいほうしょ】の他、足利尊氏・足利直冬・細川頼之・細川高国・大内義隆など有名な武将の文書が並びます。特に肥前国松浦党一族の斑島【まだらじま】氏に宛てられた文書が3通もあることから、京都大学ではこの巻子を斑島文書と呼んできました。これらの3通は、斑島氏の流れをくむ有浦氏に伝来した文書の一部と考えられています。

京都大学とプリンストン大学は、2020年3月、京都大学総合博物館が所蔵する古文書を世界に発信し、全世界において日本の歴史及び文化の知識及び意識を深められることを目的として、京都大学総合博物館が所蔵する古文書のデジタルイメージの公開及び当該古文書の研究を共同で行う事業を開始しています。

京都大学においては総合博物館、文学研究科、図書館機構の3部局が、プリンストン大学においては東アジア研究部(East Asian Studies)が相互に協力し、事業を継続的に展開する予定です。

- Mysteries of the Madarajima monjo(プリンストン大学の公開サイト)

- 京都大学とプリンストン大学による古文書のデジタルイメージの公開及び研究共同事業が始まっています(2020-05-14)

▼京都大学貴重資料デジタルアーカイブ

京都大学とプリンストン大学の共同事業により、斑島文書14点を公開しました

【図書館機構】京都大学貴重資料デジタルアーカイブ: 総合博物館が所蔵する教王護国寺文書より311点を公開しました

教王護国寺文書【きょうおうごこくじもんじょ】は、昭和12年(1937)頃、赤松俊秀氏が東寺の宝蔵で発見した文書です。戦後、京都大学が借用して整理と翻刻を行い、昭和43年に京都大学に譲渡されました。昭和46年には国の重要文化財に指定されています。

文書の年代は平安時代から安土・桃山時代に及び、点数は3043点を数えます。

今回はこの中から311点を公開しました。

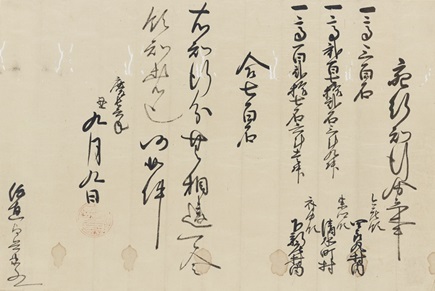

「若狭国太良荘実検取帳」は、建長六年に教王護国寺の荘園であった太良荘で行われた検地の史料です。現地の名を一覧できます。

「若狭国太良保実検名寄帳」では太良荘内の名と、各名の面積・弁米などが一覧できます。界線の入った紙が使われています。

2024年2月8日現在 、京都大学貴重資料デジタルアーカイブの公開件数は、24,534タイトル、2,021,589画像となりました。

【図書館機構】京都大学貴重資料デジタルアーカイブ: 総合博物館が所蔵する肖像画コレクション111点を公開しました

【図書館機構】京都大学貴重資料デジタルアーカイブ: 駿河伊達文書(中世分)56点を公開しました

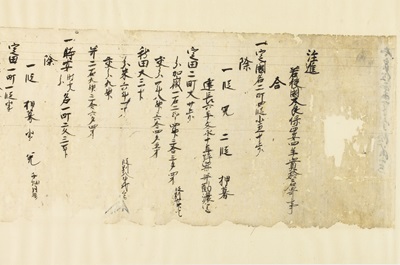

京都大学とプリンストン大学の共同事業により、総合博物館が所蔵する駿河伊達氏伝来の古文書(中世分)56点を公開しました。

伊達政宗で知られる奥州伊達氏と祖を同じくする一族は、中世は駿河の国人として、そして近世は美作津山藩の藩士として存在しました。この駿河伊達氏伝来の古文書は、総数121点で、時期としては南北朝期から明治初年にわたるものです。

ここで取り上げる中世文書56点は、全体として将軍や守護など上級権力の発給文書が多く、伊達景宗の軍忠状なども含まれます。とくに、南北朝・室町期の今川氏の文書は、他に現存の例が少ない貴重なものです。

京都大学とプリンストン大学は、2020年3月、京都大学総合博物館が所蔵する古文書を世界に発信し、全世界において日本の歴史及び文化の知識及び意識を深められることを目的として、京都大学総合博物館が所蔵する古文書のデジタルイメージの公開及び当該古文書の研究を共同で行う事業を開始しています。

京都大学においては総合博物館、文学研究科、図書館機構の3部局が、プリンストン大学においては東アジア研究部(East Asian Studies)が相互に協力し、事業を継続的に展開する予定です。

- SURUGA DATE COLLECTION: THE KYOTO PRINCETON PROJECT(プリンストン大学の公開サイト)

- 総合博物館、文学研究科及びプリンストン大学東アジア研究部との共同事業により淡輪文書を公開しました(2020-04-21)

2022年6月30日現在、京都大学貴重資料デジタルアーカイブの公開件数は、23,729タイトル、1,928,514画像となりました。

- 1