【附属図書館】3月で卒業・修了される方、在籍期間が切れる方へ

・他大学から文献の取り寄せ(文献複写・図書借用)をご希望の方は、3月10日(木)までにお申込みください。

・他大学から図書を借用された方の返却期限は3月24日(木)です。

・受取り・支払いがまだの方はお急ぎください

・4月以降も在籍される方は、申込時にコメントに明記してください。

※附属図書館で取り寄せを依頼する方が対象です。

※附属図書館以外の図書館・室については、期限が異なります。詳細は各図書館・室にご確認ください。

[附属図書館 利用支援掛]

【終了しました】【附属図書館】B3書庫和図書エリアのクリーニング作業実施について(2/10, 2/28-3/2)

(2022年3月4日追記)

現地でのクリーニング作業が終了しました。

また、3月末日まで燻蒸・クリーニング作業のため持出しを予定していた資料も、利用可能になっています。

ご協力いただき、ありがとうございました。

--------------------------------------------------------------

次の日程で、附属図書館B3書庫和図書エリアの一部を対象とした燻蒸・クリーニング作業を行います。

一部資料は燻蒸・クリーニング作業を行うため、しばらくの間利用ができません。

また作業中は、該当エリアに立ち入りができません。ご不便をおかけし申し訳ありません。

資料の利用再開まで、しばらくお待ちください。

■ 燻蒸・クリーニングのための資料の一時利用停止

持出日程:2022(令和4)年 2月 10日(木)から3月末日(予定)まで

対象資料:B3書庫和図書エリア南側壁面書架および電動書架143-144番の一部の資料(ハードカバー)

※電動書架143-144番の資料は、旧分類和図書10-10||ア||10~10-29||モ||1、大別||8-41||ハ||2~大別||8-41||ヤ||1の資料および島崎文庫です。

※一部資料について、外部で燻蒸・クリーニングを行うため、期間中は利用できません。

お探しの資料が見つからない場合は、1Fカウンター職員にお尋ねください。

■ 現地でのクリーニング作業のため一部エリア立入禁止

作業日程: 2022(令和4)年 2月 28日(月) から 3月2日(水) まで

対象エリア:B3南側壁面書架および電動書架132-144番

※対象エリアの書架をシートで覆って作業しますので、立入禁止となります。

対象エリア内の資料の利用は、以下の通りです。

・B3南側壁面書架および電動書架143-144番の資料

(旧分類和図書10-10||ア||10~10-29||モ||1、大別||8-41||ハ||2~大別||8-41||ヤ||1の資料および島崎文庫)

→作業期間中は利用できません。

・電動書架132-142番の資料

(旧分類和図書9-21||サ||1~10-09||ワ||2の資料)

→職員が取り出します。貸出も可能です。以下の時間内にお申し込みください。

取出申込場所:1F書庫カウンター

[附属図書館利用支援課]

【図書館機構】京都大学貴重資料デジタルアーカイブ: 『西夏文華嚴經』および「万国人物図」12タイトルを公開しました

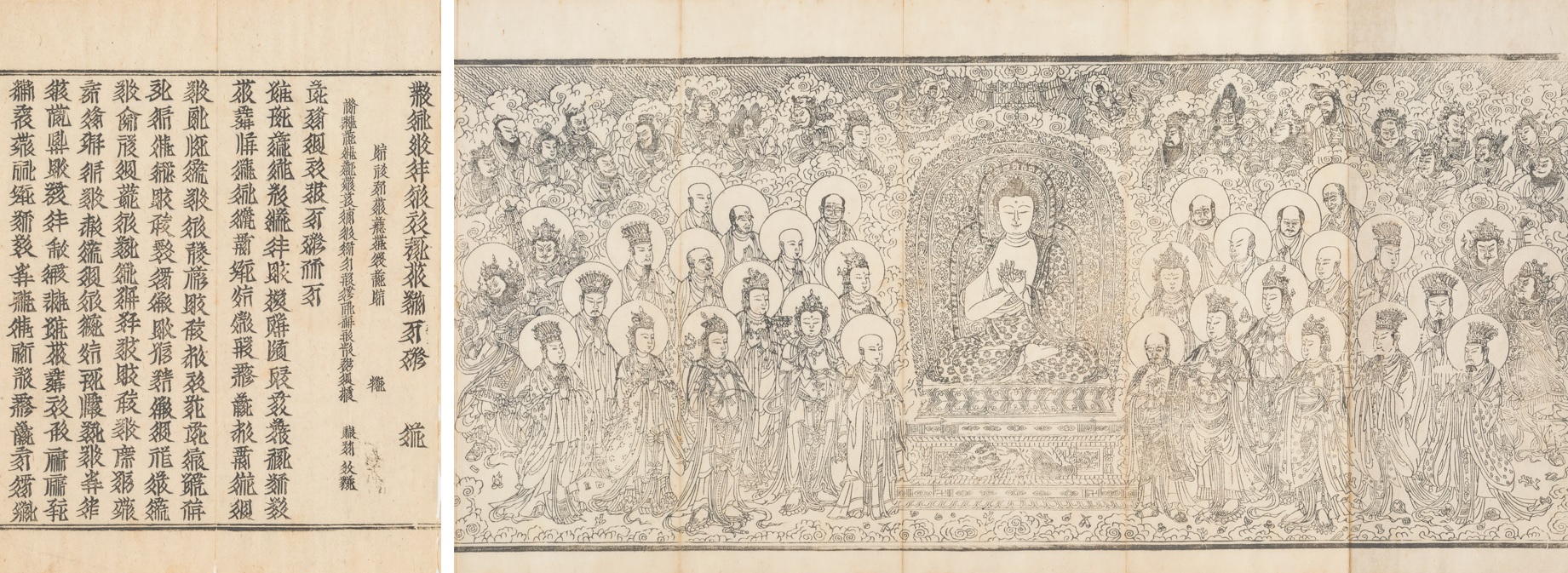

『西夏文華嚴經』は、『大方廣佛華嚴經』を西夏語に翻訳した資料です。全80巻のうち、巻1-5,41を文学研究科が、巻6-10,36を人文科学研究所が所蔵しており、国内では最大規模の西夏語資料です。人文科学研究所所蔵巻は「東方學デジタル圖書館」にて公開されており、今回の文学研究科所蔵巻の電子化・公開により、京都大学所蔵巻がすべて公開されました。

『西夏文華嚴經』巻1

また、附属図書館と文学研究科が所蔵する「万国人物図」10タイトルを公開しました。

「万国人物図」は、江戸時代に製作された、世界各国の人々の特徴を描いた民族図譜の総称です。西川如見の『四十二国人物図説』(参考:近衛文庫写本)や、『海外人物輯』『海外諸島圖説 改正』『外蕃容貌圖画』などが刊行されました。近世日本における世界観の変遷がうかがえます。

左:『四十二国人物図説』より「大明」、中央:『異國人物帖』より「阿蘭陀船」、右:『異國人物帖』より「阿蘭陀人」

京都大学貴重資料デジタルアーカイブのビューワーMiradorでは、マニフェストを読み込むことで、複数の資料を並べて閲覧することも可能です。

Mirador(左:『四十二国人物図説』、右:『四十二國人物圖』)

| コレクション | レコードID | タイトル | 著者 | 請求記号 |

| 文学研究科所蔵 | RB00033348 | [西夏文華嚴經] (存5巻) | 東洋史:CXIII/S/17/貴重 | |

| 文学研究科所蔵 | RB00033349 | [西夏文華嚴經 卷41] | 東洋史:CXIII/S/11/貴重 | |

| 文学研究科所蔵 | RB00033350 | 異國人物帖 | 地理:L3/436/貴重 | |

| 文学研究科所蔵 | RB00033351 | 外蕃容貌圖画 | 田川春道撰, 倉田東岳画 | 地理:J6/2 |

| 近衛文庫 | RB00008851 | 四十二国人物図説 | 西川忠英(如見, 求林斎, 淵梅軒)志 | 5-80/シ/1貴 |

| 室賀コレクション | RB00033341 | 世界萬國日本ヨリ海上里數国印王城人物圖 | 室賀/YG/19/2-24 | |

| 室賀コレクション | RB00033344 | 畫本異國一覽 3巻 | 春光園花丸 [著] | 室賀/G/87/和1 |

| 室賀コレクション | RB00033345 | 海外諸島圖説 改正 後集 | 蠖屈陳人 [撰], 柳川重信畫 | 室賀/GA/71/和2 |

| 普通書 | RB00033342 | 萬國人物盡 | 假名垣魯文譯, 一孟齋芳虎画 | 4-41/ハ/3 |

| 普通書 | RB00033343 | 萬國人物圖繪 | 魯文譯, 芳虎画 | 4-41/ハ/4 |

| 普通書 | RB00033346 | 四十二國人物圖 | 8-40/シ/1/巻別 | |

| 普通書 | RB00033347 | 海外人物輯 | 永田南溪所藏, 一光齊畫 | 5-88/カ/6 |

2022年2月4日現在、京都大学貴重資料デジタルアーカイブの公開件数は、20,582タイトル、1,669,087画像となりました。

【附属図書館】2月8日から3月31日までの開館時間およびサービス内容のお知らせ

附属図書館の2022年2月8日(火)から3月31日(木)までの開館時間およびサービス内容をお知らせします。

この間、以下の通りサービス・施設の変更を行います。

※1月11日(火)~2月7日(月)の開館時間およびサービス内容についてはこちらをご覧ください。

附属図書館は、以下の通りサービス・施設を提供していますが、

状況によって変更になる可能性がありますので、当館のWebサイト等で最新情報を適宜ご確認ください。

また、マスクの着用・手洗い・手指の消毒などの感染防止対策を徹底してください。

図書館のサービスを予定通り維持するため、感染防止について皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

☆本学の新型コロナウイルス感染症への対応はこちら

■ 主な変更点

- 【平日】の開館時間を9:00-20:00に変更

→詳しくは開館時間を参照

※新型コロナウイルス感染症の今後の感染状況によっては、サービス内容が変更になる可能性があります。予めご了承ください。

■ 附属図書館からのお願い

附属図書館からのお願いがこのニュースの最後にあります。ご来館前に必ずご一読ください。

■ 開館時間・サービス内容

- 開館時間

平日:9:00-20:00 ※2月18日(金)、3月5日(土)~6日(日)、3月14日(月)~16日(水)は休館

土日祝日:10:00-19:00

※附属図書館の開館カレンダーはこちらをご覧ください。

- 期間:2022年2月8日(火)から3月31日(木)まで

- 対象者:本学に所属する利用者の方

※不要不急の場合は、卒業生を含む学外の方のご利用は極力ご遠慮ください。詳細は「12.学外の方の利用について」をご覧ください。 - 利用できるサービス:詳しくはリンク先をご覧ください

- 貸出(書架貸出・郵送貸出)

- 閲覧席の利用(1-3階閲覧席・学習室24・ラーニング・コモンズ・共同研究室)

- PCエリア(OSL)の利用

- メディア・コモンズの利用

- 学習サポートデスク(オンライン・対面での学習相談)

- 学内図書館・室等の文献複写・図書の取り寄せ(MyKULINEから申込)

- 他大学の図書館等の文献複写・図書の取り寄せ(MyKULINEから申込)

- マイクロリーダーの利用(当日申込が必要)

- 国立国会図書館デジタル化資料送信サービス・歴史的音源配信提供サービス(当日申込が必要)

- 貴重書・準貴重書の閲覧(事前申込が必要)

- 図書館利用証・MyKULINE利用申請(電子メールによる申込が必要)

- 学外の方の利用について(事前申込が必要)

- 貸出

- 利用可能時間

- 書庫の利用は閉館1時間前まで(【平日】19:00【土日祝】18:00)です。

- 開架図書は閉館時間まで(【平日】20:00、【土日祝】19:00)利用できます。

- 貸出方法

- 書架貸出と郵送貸出を行っています。

書架貸出:

ご自身で1階・2階書架および書庫内書架の資料を取り出し、1階の自動貸出機で貸出手続きを行ってください。

滞在時間を短くするため、あらかじめ来館前にKULINE(京都大学蔵書検索)を検索し、借りる資料を特定した上でお越しください。

※KULINEの利用方法は、こちら → [日本語]/[English]

郵送貸出:

MyKULINEから申し込めます。

対象は京都市外に在住の方、および健康上の理由等で来館が困難な方です。詳しくはこちらをご覧ください。 - 貸出できる冊数は、下表の貸出上限冊数の範囲内です。

資料種別 貸出期間 貸出上限冊数 更新(延長)回数 開架図書 2週間 10冊 5回まで 書庫内図書 1ヶ月 学生:10冊

教職員:30冊2回まで 雑誌 1週間 5冊 5回まで 和装本 貸出できません(館内閲覧は可能です) - 更新はMyKULINEをご利用ください。貸出期間の更新回数の上限は、開架図書5回、書庫内図書2回、雑誌5回です。

他の利用者が予約した場合は更新できません。 - 返却は正面玄関横の返却ポストをご利用ください。

返却手続きをお急ぎの場合等は、1階の自動返却機をお使いください。 - 郵便・宅配便による返却

郵便・宅配便による返却も受け付けています。方法は以下のとおりです。

【対象資料】京都大学附属図書館の所蔵資料(他の学内図書館・室の資料や他大学から取り寄せた資料は対象外です)

【宛先】〒606-8501

京都市左京区吉田本町 京都大学附属図書館資料サービス掛

TEL 075-753-2632

【留意事項】

・輸送中に本が傷まないよう、適切な方法で梱包してください。

破損や水損の恐れがありますので、ビニール袋やクッション材で包むなどのご配慮をお願いします。

・パッケージや送り状に「返却図書在中」と明記してください。

・送料は利用者がご負担ください。

・輸送中の事故等に備えて、送り状の控えを保存しておいてください。

- 書架貸出と郵送貸出を行っています。

- 利用可能時間

- 閲覧席の利用

- 利用時間:1-2階閲覧席【平日】20:00まで【土日祝】19:00まで

3階閲覧席 【平日】19:30まで【土日祝】18:30まで(閉館30分前まで) - 1-3階の閲覧席が利用できます。

- 学習室24が利用できます。

- 開室時間は、附属図書館の開館時間に準じます。

- なごみは利用できません。

- 最大4人までのグループでの共同研究や学習に1階ラーニング・コモンズを利用できます。(2021年11月5日(金)午後~)

- 座席やホワイトボードの配置変更はお控えください。

- 詳細はこちらのニュースをご確認ください。

- 双方向のオンライン授業(発話を伴う授業)を受講する場合は、共同研究室1-5が利用できます。(事前申込制)

詳細はこちらのニュースをご確認ください。 - 使用不可の掲示がない座席をご利用ください。

- 滞在時間:2時間まで

- 以下については、利用できません。

- 3階:研究個室

- 利用時間:1-2階閲覧席【平日】20:00まで【土日祝】19:00まで

- PCエリア(OSL)の利用

- 利用時間:【平日】19:30まで【土日祝日】18:30まで(閉館30分前まで)

※時間になると端末の電源が切れますので、ご注意ください。 - 滞在時間:2時間まで

- 使用不可の掲示がない端末・座席をご利用ください。

- 利用時には各自消毒をお願いします。また、キーボードカバーは装着したままご利用ください。

- 利用時間:【平日】19:30まで【土日祝日】18:30まで(閉館30分前まで)

- メディア・コモンズの利用

- 利用時間:【平日】19:30まで【土日祝日】18:30まで(閉館30分前まで)

- 滞在時間:2時間まで

- 2021年11月から、メディア・コモンズ内の機器や座席の利用も再開しました。

メディア・シアターは感染拡大防止のため、1名のみの事前予約制とします(1週間前から受付)。1階カウンターにお申込みください。 - 引き続き、PCエリア(OSL)にメディア・コモンズ資料を持ち出しての利用も可能です。以下の手順でご利用ください。

1. メディア・コモンズに入って、視聴したい資料を選ぶ。

2. PCエリア(OSL)の固定型PC端末で視聴する。

3. 視聴後はメディア・コモンズの元の位置に戻す。

※ヘッドホン・イヤホンはご自身で用意してください。

※Blu-rayディスクや一部の語学系CDなど、PCエリア(OSL)の固定型PC端末で再生できない資料については、

原則、PCエリアで持ち込みパソコンを利用してください。

閲覧席で視聴する場合(サイレントエリアは不可)は、音漏れ等がないよう、他の利用者にご配慮ください。 - 利用時には各自消毒をお願いします。

- 学習サポートデスク(学習相談の受付)

- 受付時間:【平日のみ】13:00-19:00

- ⼀⼈あたりの相談時間︓30分まで

- 相談前に手洗い・手指の消毒をお願いします。

- 相談前に検温を行います。発熱されている方は利用をご遠慮いただきます。

- オンラインでも相談に対応しています。詳細はこちら

- 学内図書館・室等の文献複写・図書の取り寄せ

- 相互利用カウンター受付時間:閉館1時間前まで

- MyKULINEから申込をしてください。

- 取り寄せ依頼先は、学内の遠隔地キャンパスなどの図書館・室等に限ります。(学内配送サービス提供館一覧)

- 依頼先の図書館・室等がサービスを休止している可能性もあります。

そのため、時間がかかったり、キャンセルしたりせざるを得ないことがあります。 - 学内図書館・室から取り寄せた複写物、図書は、附属図書館相互利用カウンターにてお渡しします。

- 学内図書館・室から取り寄せた図書の返却は附属図書館相互利用カウンターにお持ちください。

- 他大学の図書館等の文献複写・図書の取り寄せ

- 相互利用カウンター受付時間:閉館1時間前まで

- MyKULINEから申込をしてください。

- 依頼先の図書館等がサービスを休止している可能性もあります。

そのため、時間がかかったり、キャンセルしたりせざるを得ないことがあります。 - 他大学の図書館等から取り寄せた複写物、図書は、附属図書館相互利用カウンターにてお渡しします。

- 他大学の図書館等から取り寄せた図書の返却は附属図書館相互利用カウンターにお持ちください。

- マイクロリーダーの利用

- 利用時間:【平日】9:00-16:45

- 一人あたりの利用時間:2時間まで

- 利用希望者はカウンターで申込をしてください。

- 利用前に手洗い・手指の消毒をお願いします。

- 利用前に検温を行います。発熱されている方は利用をご遠慮いただきます。

- 国立国会図書館デジタル化資料送信サービス・歴史的音源配信提供サービス

- 利用時間:【平日】9:00-11:45、13:00-16:45

- 一人あたりの利用時間:2時間まで

- 利用希望者はカウンターで申込をしてください。

- 利用前に手洗い・手指の消毒をお願いします。

- 利用前に検温を行います。発熱されている方は利用をご遠慮いただきます。

- 歴史的音源配信提供サービスをご利用の際は、ヘッドホンやイヤホンをご持参ください。

- サービスの詳細はこちらをご覧ください。

- 貴重書・準貴重書の閲覧

- 利用時間:【平日】9:00-11:45、13:00-16:45

- 一人あたりの利用時間:2時間まで

- 事前申込が必要です。

※閲覧希望日の1週間前(学外の方は2週間前)までにお申込ください。 - 利用前に手洗い・手指の消毒をお願いします。

- 利用前に検温を行います。発熱されている方は利用をご遠慮いただきます。

- 申請方法等について、詳しくはこちらをご覧ください。

- 図書館利用証・MyKULINE利用申請

図書館利用証の申請およびMyKULINEの利用申請は、電子メールによる申請のみ受け付けています。

以下の手順で申請してください。

①申請希望を application660[at]mail2.adm.kyoto-u.ac.jp 宛に電子メールで連絡してください([at]は@に置き換えてください)。

※メールには申請書等のファイルを添付しないでください。

②ファイルの受け渡し方法を、附属図書館から申請者に電子メールで個別にお知らせします。

③お知らせした方法により、申請書の電子ファイルと、在籍期間が確認できる身分証等

(研究生等の学生証、非常勤講師の証、労働条件通知書等)の画像ファイルを提出してください。

※労働条件通知書は、氏名・所属・身分・在籍期間以外の情報は不要ですので、見えないようにマスクしてください。

・図書館利用証申請書

・MyKULINE等利用申請書

・附属図書館の利用に関する申請(附属図書館 > サービス > 各種申請書)

https://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/mainlib/service/applications

図書館利用証をお渡しする準備が整いましたら、電子メールにてお知らせします。

受渡時間は、平日10:00-16:00ですのでご注意ください。 - 学外の方の利用について

不要不急の場合は来館を極力ご遠慮いただき、相互利用サービス(→詳細)のご利用をご検討ください。

滞在時間:原則2時間まで

卒業生カードなど、利用証をお持ちの方- 書庫内資料等、職員による出納が必要な資料は、事前に申込フォームよりご予約ください。

- 卒業生カードの新規申請は、新型コロナウイルス感染拡大防止等のため、受付を休止していましたが、3月24日(木)から再開します。

- 紹介状のご持参がない場合は、事情にかかわらずご利用をお断りします。

事前に、ご所属の大学・研究機関の図書館や、最寄りの公共図書館を通じて、参考調査と紹介状の発行を依頼してください。

資料の所蔵が確認されましたら、紹介状をご持参の上、ご来館ください。 - 来館時にはマスクを必ず着用してください。利用前に手洗い・手指の消毒をお願いします。

- 入館時に検温を行います。発熱されている方は利用をご遠慮いただきます。

貴重書・準貴重書の利用について

- 貴重書・準貴重書の利用には、事前に特別な申請が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。

- 貸出

附属図書館からのお願い

・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、引き続き慎重な行動が求められています。

不要不急の場合は、来館をお控えください。

・公共の交通機関を利用する場合は混雑する時間帯を避け、来館時および館内利用時には必ずマスクの着用をお願いします。

・館内では必ず他の利用者と間隔をとり、静かに行動してください。

・滞在時間をできるだけ短くするようご協力ください。最大2時間程度を目安にしてください。【附属図書館利用支援課】最終更新:3/23

【図書館機構】座談会:学会発表ってなにするの?〜院生による体験座談会〜(2/9)

学会発表ってなにするの?〜院生による体験座談会〜

図書館機構では、学習サポートデスクの大学院生スタッフによる座談会を2/9(水)に開催します。

文系、理系両方の院生が、学会発表に向けた準備、応募、発表までの体験談をパネルディスカッション形式でお話しします。

ぜひご参加ください!

お申込み:お申込みフォームはこちら!(リンク先へ飛びます)

・参加希望日の前日17:00までにお申込みください。

・お申込み内容の確認後、参加方法等をご連絡します。

・お申込みは、本学所属の方に限ります。

○録画の提供はありません。当日のご参加をお待ちしております。

○座談会の内容だけでなく、学習をする上で疑問に思っていることがある場合は学習サポートデスクにご相談ください。

日程と内容:

■学会発表ってなにするの?〜院生による体験座談会〜

日時:2022年2月9日(水) 15:00-16:00

場所:オンライン(Zoom)

司会:人間・環境学研究科 博士2年

登壇者:アジア・アフリカ地域研究研究科 博士2年、経済学研究科 博士2年、情報学研究科 博士3年

内容とレベル︓(4)情報発信(研究)

(京都大学図書館機構 学術情報リテラシー教育支援のためのルートマップより)

内容詳細(担当スタッフより):

皆さんは「学会発表」と聞くと何を想像しますか。同じ分野の方々の前でプレゼンをする、ポスターを使って発表をする…etc

なんだか難しそう、と思われる方もいるかもしれませんが、院生は実際にどのように準備をして発表を行っているんでしょうか。

そもそも「学会発表」って何を目的に行うものなんでしょうか…?

「学会」はとっても緊張するところ?それともアカデミックの最先端で刺激的な楽しいところ?

そんな、周りにちょっと聞きにくい「学会」の参加体験について、分野の違う4人の院生がざっくばらんにお話します。

こんな方におすすめ:学会や学会発表に関心がある学部生、および大学院生

主催:京都大学図書館機構

お問合せ:附属図書館利用支援掛

Email: ref660(アットマーク)mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

[附属図書館 利用支援掛]